| Лев Оборин. Главный русский роман для России |

| Лев Оборин. Главный русский роман для России |

Павка Корчагин | Павлины | Падеж | Пальцы | Памфлет | Память | Панаев | Панама | Папуасы | Парадигма | Парадокс | Паранойя | Парафраз | Пародия | Партенос | Партия | Пастор | Патина | Паттерн | Пафос | Пациент | Паяцы | Пейзаж | Пейсы | Пена | Первая мировая война | Первомай | Перевёртыш | Перекрестное опыление | Перестройка | Перикл | Периостит | Перцев | Песочные часы | Пессимизм | Петербург | Петропавловская крепость | Петрушка | Печень | Пещера Рождества | Пикассо | Сэр Пинеро | Пиноккио | Пирамиды | Пиранья | Писарев | Писатель | Письменный стол | Писарь | Пифагор | Пифагореизм | Планета | Платон | Платформа | Плач | Плебс | Плигин | Плиний Старший | Плисецкая | Плоды просвещения | Плоскостопие | Пляска святого Витта | Пномпень | Повар | Поведение | Поверхность | Повтор | Подошва | Подполковник | Подсолнечник | Поезд | Позвоночные | Познание | Покаяние | Поколение | Пол | Полевая кухня | Полиграфия | Полимеры | Политбюро | Политеизм | Политик | Политика | Политическая корректность | Полицейский | Полк | Полковник | Половой акт | Половой отбор | Половые гормоны | Полумесяц | Полуостров | Полюс | Полярная звезда | Полярный круг | Помещик | Помпеи | Г. Попов | Популяция | Порнография | Поручик Ржевский | Поскрёбышев | Послелог | Пословица | Потенция | Потерянный рай | Потребительная стоимость | Потребление | Поэзия | Поэма | Поэт | Права человека | Право первой ночи | Пранаука | Прапорщик | Предлог | Президент | Президент Российской Федерации | Преcc-конференция | Преcc-служба | Преcтиж | Престол | Преступление | Приматы | Принцип | Притон | Провинция | Провод | Программа Время | Программист | Проза | Прозвище | Производительность труда | Производная | Производство | Прокруст | Проксимальные фаланги | Пролетариат | Прометей | Промышленность | Проперций | Пропп | Пророк | Просо | Проституция | Пространство — время | Протагонист | Протестантизм | Противоположные суждения | Противоречие | Профессия | Профессор | Пруссия | Психика | Психоанализ | Психология | Психопатия | Птицы | Пуго | Пукирев | Пустыня | Путин | Путина | Путинизм | Путч ГКЧП | Пушкин | Пшеница | Пьер Безухов | Пьеро | Пястные фаланги | Пятикнижие | Пятое колесо |

M.C. Escher | Maier | Maize | Mankoff | Manufacturing | Martian | Mason Hall | Mathematics | Mathieu function | Maxwell model | Mayer | McCleary | McConnell | McGaugh | Medical ultrasound | MEDLINE | Mercedes-Benz | Metamaterial | Michigan | Michigan State University | The Mikado | G. Miller | N. Miller | Modality | Molecule | Monroe | Morreall | Myelin |

NASA | National Association for the Education of Young Children | National Institute of Mental Health | National Science Foundation | Nature | Nature Communications | Nerve | Neurobiology | Newsweek | Newton | Newtonian fluid | New York | New Yorker | Niagara Falls | Nirenberg | NPR |

The Washington Post | J.B. Watson | J.D. Watson | E.B. White | P.D. White | WLWT5 | WolframAlpha | Woods | World War II | Worm Runner’s Digest |

Abbott Laboratories | ABC-TV | Agassi | Alger | Alley Oop | American Psychological Foundation | Animals | Ann Arbor, Michigan | The Atomic Energy Commission | Alley Oop | American Psychological Association | Antiresonance | Aporrectodea caliginosa | Arithmetic | Attardo | Audacity | Austin, Texas | Australia | Axon |

Obeah | The Observer | Office of Naval Research | Okmulgee, Oklahoma | Orwell | Oscar | Oscilloscope |

Lakatos | Lamarckism | Larson | Laser Doppler vibrometer | Lashley | Levine | Life magazine | Linear elasticity | List of Nobel laureates | Liu Tong | London | Long-term memory | Los Angeles | Loudness | LSD | L.S.U. | Ludovici | Lumbricus rubellus | Lumbricus terrestris | Lu Yu | Lysenko |

Bacteria | Bandidos Motorcycle Club | Barnes | Beach | Benjamin Jr | Benzer | Bessel function | Bifurcation | Bikini Island | Biology | Black power revolution | Bower | Brave New World | Brillouin spectroscopy | Brooks | Brown |

Calvin | Campagna | Canola oil | Capillary wave | Carew | Cat | Cauz | Chicago | Chionoecetes volodicus | Choisy | CIA | Cincinnati | Citizendium | ClueBot NG | Cmiel | Construction | Corcoran | Coser | Crick | Cylinder |

University of Akron | University of Calsfornia, Los Angeles | University of Michigan | University of Texas | USA | USSR |

Palo Alto, California | Parametric resonance | Pattern | Paulos | Pavlov | PC Pro | Pemoline | Penfield, New York | Penjon | Pharynx | PhD. | Photodiode | Planaria | Popper | Population growth | Predation | Presbyterian Medical Center | Pribram | Princeton | Provine | Psychology Today | PubMed | Punch line |

Faraday | Faraday wave | The Far Side | Feyerabend | FFmpeg | Fluid dynamics | Fortune | Fourier transform | FPS | Freud | Fry | Fulbright Scholarship |

Jacobian matrix | Jensen | Journal of Applied Psychology | Journal of Biological Psychology | Journal of Comparative and Physiological Psychology | The Journal of Neuroscience |

Technocapitalism | Teflon | The Steve Allen Show | Thompson | Time | Tolman |

Hall | Halliwell | Harlow | Harmonic | Harris lines | Hauser | Hazlitt | Hebbian theory | Hilgard | Hobbes | Homo erectus | Homo sapiens | Homo sapiens sapiens | Homo Soveticus | Hubbard | Hugo Award | Hull | Huxley | Hydrostatics |

Earthworm | Eccles | Eisenia fetida | Einstein | Encyclopaedia Britannica | Engineering | Engram | Entropy | Esquire | Ethanol | Euclid | Evolution | Exponential function |

Kaczynski | Kandel | Kant | Keyes | Kierkegaard | Knol | Knowledge Graph | Koestler | Krech | Kuhn |

Хазария | Ханаан | Харчевня | Хафиз Ширази | Хвост | Херасков | Хёйзинга | Химическая технология | Химическая физика | Химия | Хлебников | Хобот | Хозрасчет | Холестерин | Холуй | Хонеккер | Хорей | Хофштадтер | Хохма | Храм | Хрестоматия | Христианство | Хроматография | Хромосомная теория наследственности | Художник | Хюден |

Андрей Константинович Гейм — советский, нидерландский и британский физик, лауреат Нобелевской премии по физике 2010 года, известен в первую очередь как один из разработчиков первого метода получения графена.

Siberia is an extensive geographical region, and by the broadest definition is also known as Eurasia and North Asia./p>

Richard C. Tolman was an American mathematical physicist and physical chemist who was an authority on statistical mechanics.

The Mikado is a comic opera in two acts, with music by Arthur Sullivan and libretto by W. S. Gilbert, their ninth of fourteen operatic collaborations.

Абессив | Абрикос | Абстракция | Абсурд | Абуладзе | Авария на Чернобыльской АЭС | Авгур | Август | Австрия | Австро-Венгерская империя | Авторитет | Автоматизация | Агрессия | Ад | Адам | Аддисон | Адорно | Адсорбенты | Азартная игра | Азия | Академик | Академия наук СССР | Алгебра | Алгоритм | Алдонина | Алжир | Алкей | Алкоголь | Алкогольдегидрогеназа | Аллах | Аллегория | Аллилуева | Аллюзия | Альтруизм | Альтюссер | Альфьери | Американцы | Аминокислоты | Амортизация | Ампер | Амплитуда | Амплуа | Анализ | Анатомия | Ангелы ада | Англия | Андрей Болконский | Андрей Первозванный | Анекдот | Анемия | Аниме | Анимизм | Анна Павловна | Анод | Анонимизация | Антимайдан | Антиоксиданты | Антисемитизм | Антитеза | Антихрист | Антропный принцип | Антропология | Аплодисменты | Аполлон | Апостол Павел | Апостолы | Аппарат | Арена | Аристон Хиосский | Аристотель | Аристофан | Армения | Армия | Артерия | Артефакт | Артиллерия | Артист | Архангельский | Архилох | Архитектура системы | Асклепий | Аспирантура | Ассоциация | Астрология | Атавизм | Атеросклероз | Атомная электростанция | Аторвастатин | Аукцион | Афазия Вернике | Аффект | Аффилиация | Ахиезер | Ахматова | Ахросимова | Ацетальдегиддегидрогеназа | Аю-Даг | Аякс |

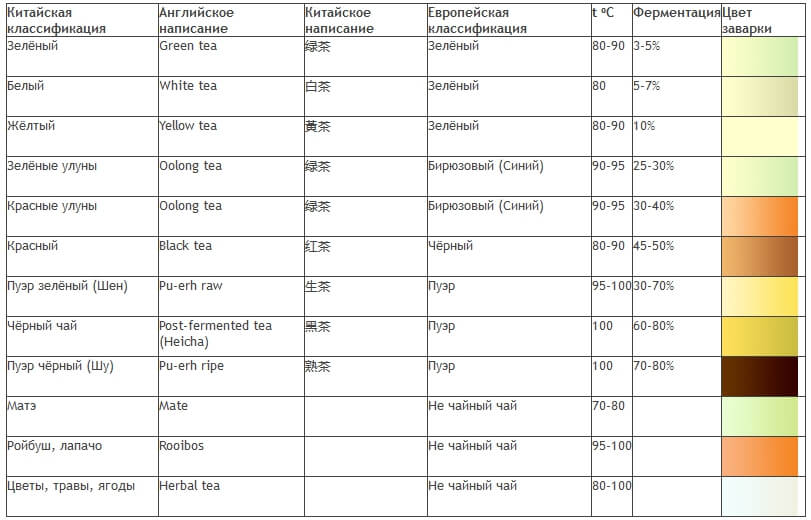

Чай | Чайковский | Чайковское | Чайная церемония Гунфу Ча | Чаплин | Частица | Частотность | Частушка | Человек | Человечество | Человечность | Черви | Чернильница | Чернобыль | Чернокнижник | Черное море | Черномор | Черный квадрат | Чернышевский | Черт | Чиновник | Чинопочитание | Числительное | Чума | Чуфут-Кале | Чучело |

Чай — напиток, получаемый варкой, завариванием и/или настаиванием листа чайного куста, который предварительно подготавливается специальным образом.

Давид | Даль | Данте | Дантес | Дао | Ч. Дарвин | Дарвинизм | Дверь | Дворник | Двусмысленность | Дева Мария | Девочка | Девственность | Дед Мороз | Декабристы | Декарт | Делёз | Дельфы | Демагогия | Деменция | Демократия | Демон | Дерево познания добра и зла | Деррида | Детерминизм | Детство | Джетлаг | Дзэн | Дзюдо | Диалектический материализм | Диалектическое противоречие | Диван | Диверсия | Дивы | Диета | Дикари | Дикий мед | Динамическая система | Динозавры | Директива | Дисклинация | Дискурс | Дистальный | Дифференциация | Дмитриев | ДнепроГЭС | Довлатов | Догма | Догматизм | Доказательство | Доктор | Домино | Домье | Донбасс | Дон Кихот | Донос | Достоевский | Достоинство | Доход | Доцент | Древнегреческая мифология | Древний Египет | Древняя Греция | Другой | Дуб | Дурак | Дуршлаг | Дух | Дуче | Дуэль | Дэ | Дэвис | Дюрер |

Ци — одна из основных категорий китайской философии, фундаментальная для китайской культуры, в том числе и для традиционной китайской медицины.

Царь | Цахес | Г.Ю. Цезарь | Цена | Ценообразование | Центральная Азия | Центрально-Азиатская экспедиция Николая Рериха | Цербер | Церковь | Ци | Цинизм | Цирк | Цитрон | Цитрусовые | Цицерон | ЦК КПСС |

Заварочный чайник | Заговор | Задорнов | Зайцы | Закон Божий | Закон | Закон спроса и предложения | Залдостанов | Замятин | Запад | Запретный плод | Заработная плата | Заратустра | Затраты | Звездное небо | Звездные войны | Звездные дневники Ийона Тихого | Зверь | Зевс | Землетрясение | Земля | Земля Израильская | Земля людей | Земляне | Зеркало | Зима | Злодей | Змеи | Знание | Знахарство | Золотая баба | Золотая Рыбка | Золушка | Зощенко | Зубная эмаль | Зубной камень | Зубчатая передача | Зубы человека | Зюганов |

Чайная церемония Гунфу Ча обязана своей популярностью традиции народов Миньнань и Чаочжоу или Чаошань.

Инь и ян — этап исходного космогенеза в представлении китайской философии, приобретение наибольшим разделением двух противоположных свойств.

Иван Грозный | Иванов | Иванушка-дурачок | Иврит | Идентитаризм | Идентичность | Идиосинкразия | Идиот | Идиотия | Идол | Идолопоклонство | Иегова | Иероним Стридонский | Иерусалим | Изба | Извилины мозга | Изобразительное искусство | Изостазия | Израиль | Иисус Христос | Икона | Иллюзия | Ильф и Петров | Имманентность | Иммунитет | Импакт-фактор | Император | Империализм | Имя прилагательное | Имя собственное | Индикатор | Индия | Индонезия | Индукция | Индустриализация | Инерция | Инжир | Инстинкт самосохранения |Институты РАН | Инсулин | Инсульт | Интеграл | Интеграция | Интернет | Интернет-мем | Интернетчик | Интерпелляция | Интерпретация | Интерфейс | Интуиция | Инфаркт | Инь и ян | Иоанн Креститель | Иоанн Кронштадтский | Ипполит | Ирак | Ирландия | Ирония | Исаия | Искра | Искусственный интеллект | Искусство | Исландия | Испуг | Истмен | История | История России | Исходный падеж | Иудаизм | Ифигения |

Лу Юй — китайский поэт и писатель времён династии Тан, создатель первого письменного трактата о чае Чайный Канон, почитаемый как чайное божество.

Наука — область человеческой деятельности, направленная на выработку и систематизацию объективных знаний о действительности.

Навершие | Надпочечники | Накладные расходы | Намек | Наполеон | Наркотик | Народ | Народная песня | Народные промыслы | Наслаждение | Наследование приобретенных признаков | Настасья Ивановна | Настоящее время | Наташа Ростова | Натурфилософия | Наука | Наука логики | Научное исследование | Научный сотрудник | Национализм | Наушники | Неандерталец | Небо | Небылица | Невеста | Невский проспект | Недочеловек | Некрасов | Некрополь | Немцов | Немцы | Неожиданность | Неравный брак | Нерв | Нерон | Нива | Николай II | Нирвана | Ницца | Ницше | Ничто | НЛП | Нобелевская премия | Новатор | Новочеркасский расстрел | Новый Арбат | Новый Завет | Новый русский | Новый Свет | Номенклатура | Нос | Носовая кость | Носовой платок | Ночные волки | Нравственность | Ньютон | Ньютоновская механика | Нюрнбергские мейстерзингеры |

Эволюция | Эвристика | Эвфемизм | Эго | Эгоизм | Эдемский сад | Эзопов язык | Эйзенхауэр | Эйлер | Эйнштейн | Эквивалент | Эквиваленция | Экзерсис | Экология | Экономист | Экономический эффект | Эксгибиционизм | Эксперимент | Экспертный опрос | Экспонента | Экспорт | Экспромт | Экстравагантность | Элеаты | Электрические рыбы | Электрический ток | Электрическое напряжение | Электродинамика | Электрон | Электронно-вычислительная машина | Электронный микроскоп | Электросварка | Электрофорез | Элементарная частица | Элен | Элита | Эмансипация | Эмерсон | Эмоция | Эмпедокл | Эмпиризм | Эмпирика | Энгельс | Энергия | Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона | Энциклопедия | Эпиграмма | Эпиктет | Эпикур | Эпикуреизм | Эпифиз | Эпос | Эпоха | Эра | Эриксон | Эрос | Эстетика | Эсхил | Этнология | Этология | Этос | Эшелон |

Углеводы | Удовольствие | Улица Строителей | Улыбка | Ульфила | Умозаключение | Умолчание | Университет Бар-Илан | Университет Пердью | Университет Халла | Униженные и оскорбленные | Унтер-офицер | Уппсальский университет | Управление | Упячка | Уравнение | Уравнения Максвелла | Ургант | Урочище | Успение Пресвятой Богородицы | Успенский Анастасиевский монастырь | Утро в сосновом лесу | Ухо | Ученый | Учитель | Уэвелл |

Метатеория — теория, анализирующая методы и свойства другой теории, так называемой предметной или объектной теории.

Магия | Магнетрон | Магнит | Магнитное поле | Магнитосфера | Мадзини | Мазурик | Майнлендер | Майор | Майстер Экхарт | Макаревич | Макиавеллизм | Малая Медведица | Мамонты | Мандельштам | Манифестация | Манхэттен | Маньяк | Маре | Мариуполь | Марксизм-ленинизм | Мармонтель | Марс | Мартиросян | Масленица | Марциал | Маршальский жезл | Масонская ложа | Масонство | Масса | Массачусетский технологический институт | Массовая культура | Массовое убийство | Математик | Математика | Математическая модель | Материализм | Мачеха | Машина | Маяковский | Мебель | Медведев | Медвежьи | Медиум | Междометие | Мелодрама | Мембрана | Менделеев | Меньшевики | Мериме | Мертвые души | Местоимение | Металлолом | Метаморфоза | Метафиз | Метатеория | Метафизика | Метафора | Метод | Метод Дельфи | Метод тыка | Методология науки | Механика | Мизантропия | Миклухо-Маклай | Микробы | Мильтон | Минаев | Минарет | Министерство | Министерство государственной безопасности СССР | Мини-юбка | Минский | Миокард | Мир как воля и представление | Мирабо | Мировой экономический кризис 2008 | Мистификация | Мистицизм | Миф | Младенец | Млекопитающие | Млечный Путь | Множество | Мода | Модус | Мозг | Моисей | Мойка | Молния | Молния | Молот ведьм | Монография | Монотеизм | Монтень | Моррис | Морфология | Москва | Москвич | Московский метрополитен | Мотоклубы | Моцарт | Мощность | Моэм | МСОП | Муж | Мужчина | Музыка | Мур | Мускулы | Муссолини | Мусульманство | Муха | Мушка | Мыс | Мышление | Мэр | Мюнхгаузен | Мюрат | Мясо |

Бог — название могущественного сверхъестественного Высшего Существа в теистических и деистических религиях.

Баба-яга | Бадью | База данных | Базаров | Базилика Рождества Христова | Базис и надстройка | Байкеры | Балерина | Балтийское море | Банзен | Баня | Барон | Барыня | Басня | Батурина | Баубо | Бахтин | Бахчисарай | Башилов | Башкирский язык | Бедность не порок | Бедренная кость | Беленький | Белки | Бенарес | Беранже | Берви-Флеровский | Бергсон | Береза | Беременность | Берлин | Бесконечность | Бессознательное | Бетель | Бетховен | Би-би-си | Библия | Бильрот | Биология | Биофизика | Биохимия | Биркгоф | Бисмарк | Бич | Ближний Восток | Близнецы | Блондинка | Бобков | Бог | Божественный Отец | Бокс | Болезнь | Болезнь Паркинсона | Большая Медведица | Большеберцовая кость | Большевизм | Большой театр | Бомарше | Борев | Борода | Борщ | Борьба | Бочка | Бравый солдат Швейк | Братья | Брежнев | Брейнсторминг | Британская энциклопедия | Британские ученые | Брут | Будда | Буддизм | Будильник | Буйволы | Булгаков | Бульварная пресса | Буренин | Буря | Бутлеров | Буфет | Бухарин | Буян | Бытие | Бюрократия |

Латинизация — кампания по переводу письменностей народов СССР на латиницу, проводившаяся в 1920-е — 1930-е.

Лаборатория | Лазер | Лайк | Лайнер MH17 | Ламарк | Ларошфуко | Латинизация | Латынь | Лафарг | Лебедев | Лебединые девы | Лебедь | Лев X | Левиафан | Левша | Легион | Леда и лебедь | Лейбниц | Лексема | Лексика | Лем | Лемма | Ленин | Ленинградское телевидение | Леопарди | Лесть | Лето | Лженаука | Либерализм | Ливен | Ликок | Лингвистика | Линза | Литвиненко | Литвинов | Литературная газета | Литературные жанры | Литлтон | Литр | Лифшиц | Лихачев | Лиходеев | Лихтенберг | Лицемерие | Лицо | Лоб | Лобачевский | Лобная кость | Лобная чешуя | Логика | Локк | Ломброзо | Лорд | Лосось | Лубок | Лубочная литература | Лужков | Лук | Лукоморье | Луна | Луна и грош | Лунно-солнечный календарь | Лысые Горы | Лэндор | Людовик XIV | Людовик XV | Лютер | Лягушки |

Кабаева | Кабак | Кабинет | Кавалерия | Кавказ | Кавказская война | Каганович | Казаки | Казаки | Казахстан | Как закалялась сталь | Кактусы | Какудзо | Каламбур | Калан | Калев | Калейдоскоп | Календарь | Калиостро | Каллимах из Кирены | Калория | Калькулирование | Камбоджа | Каменев | Кампус | Кант | Канцелярские товары | Капитализм | Капитан | Караимы | Карамзин | Карасев | Кардифф | Карикатура | Карлейль | Карлик | Карнавал | Карсон | Картер | Картофель | Кассандра | Кастрация | Катарсис | Катастрофа | Катод | Католицизм | Катон | Качалов | Каштан | Квантовая механика | Квартира | Квинтилиан | Квинтэссенция | Квир | КВН | Кеды | Кентавр | Кестлер | Кибернетика | Киевлянин | Киевская Русь | Кизил-Коба | Килограмм | Кингстон-на-Халле | Кинематическая цепь | Кинетика | Кинология | Кио | Кирпич | Китай | Классическая музыка | Классовая борьба | Клистрон | Клоун | Клуб | Клуб 12 стульев | Клюшка для гольфа | Кляйн | Кнышев | Кобольды | Когнитивистика | Когнитивный диссонанс | Коза | Козел отпущения | Колдовство | Колдун | Коленная чашечка | Колено | Колесо | Коллективизация | Колмогоров | Колониализм | Колорадо | Колхоз | Комедиант | Комедия | Комендант | Коминтерн | Коммунист | Компьютер | Конденсатор | Кондильяк | Коннотация | Конспирология | Константинополь | Конституция | Контекст | Контрреформация | Континуум | Концепция | Концерт | Копейка | Корнель | Корова | Король | Коронарная артерия | Корпорация | Корпускулярно-волновой дуализм света | Корреляционный анализ | Корреляция | Коррида | Корыто | Коса | Космическая медицина | Космическая пыль | Космогония | Косово | Кофе | Крабы | Красильщик | Красное мясо | Красноречие | Краудсорсинг | Крахмал | Крематорий | Крепостное право | Крестьянин | Крещение | Кривин | Критика чистого разума | Критон | Кровать | Кровеносные сосуды | Кровь | Крокодил | Кромвель | Кроули | Крупская | Крылов | Крылья насекомых | Крым | Крымская война | Крымское ханство | Кримінальний кодекс | Крысы | Крышевание | Кудрин | Кузнечиковые | Куклы | Кукрыниксы | Кукушки | Кулак | Кулачный бой | Кулинария | Кульминация | Культура | Купец | Курагин | Курение | Курехин | Курорт | Курочкин | Курсант | Кутузов |

Уильям Уэвелл, английский философ, теолог, англиканский священник, историк науки, универсальный человек.

Фальсификация | Фанатизм | Фарадей | Фармацевтика | Фасеточный синдром | Фатальность | Фауна | Фауст | И.Г. Фауст | Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций | Федеричи | Федотов | Фейк-ньюс | Феномен | Феноменология | Феодализм | Фермата | Фестиваль | Фехтование | Фея | Физика | Физики шутят | Физиология | Физическая химия | Физтех | Филеб | Филет | Филология | Философия | Фиолент | Фиоритура | Флора | Фонд Wikimedia | Фонтанка | Фонтенель | Форд | Формальная логика | Формула | Форум | Французская академия наук | Французы | Фрейд | Френель | Фридрих III | Фрукт | Фуко | Фундамент | Функция | Функциональный анализ | Фунт |

Кибернетика — наука об общих закономерностях получения, хранения, преобразования и передачи информации в сложных управляющих системах, будь то машины, живые организмы или общество.

Перекрёстное опыление — тип опыления у покрытосеменных растений, при котором пыльца от андроцея одного цветка переносится на рыльце пестика другого цветка.

Дифференциация — разделение, разведение процессов или явлений на составляющие части.

Интеграция — процесс вставки частей во что-то.

Физическая химия — раздел химии, наука об общих законах строения, структуры и превращения химических веществ.

Химическая физика — наука о физических законах, управляющих строением и превращением химических веществ.

Словарь Ожегова — однотомный нормативный толковый словарь русского языка, созданный известным советским лингвистом Сергеем Ивановичем Ожеговым на основе Толкового словаря русского языка под редакцией Д.Н. Ушакова.

Сабантуй | Саблин | Сазонов | Салтыков-Щедрин | Сальери | Самодержавие | Самозарождение | Самокритика | Самоокупаемость | Самоубийство | Саранча | Сарказм | Сатира | Сатиры | Сатурналии | Сахар | Свасьян | Светлое Христово Воскресение | Свинец | Свиньи | Святая инквизиция | Святой Августин | Священник | Себестоимость | Север | Седина | Сезанн | Секс | Сексуальные дисфункции | Секунда | Село | Село Степанчиково и его обитатели | Селфи | Семантика | Семейное счастие | Семинария | Семиотика | XVII съезд ВКП | Семья и школа | Семя подсолнечника | Сенека | Сен-Симон | Сенсуализм | Сент-Экзюпери | Септуагинта | Септум | Сера | Сервелат | Сердце | Сержант | Сестры | Сибирь | Сидение на корточках | Сиденхем | Сийес | Сила тока | Симметрия | Синергетика | Синонимы | Синтез | Синявский | Сифилис | Сказка | Сказка о рыбаке и рыбке | Сказка о царе Салтане | Скафандр | Скелет человека | Скипетр | Скифы | Скоморох | Скорость света | Скрипаль | Скуловая дуга | Скульптура | Слова-паразиты | Словарь Ожегова | Слово | Слово Божие | Словоерс | Словоформа | Слон | Слоним | Слюнные железы | Смертность | Смерть | Смех | Смех: Эссе о значимости комичного | СМИ | Собака | Собакевич | Собор Святого Стефана | Собчак | Совесть | Советская власть | Советский народ | Современник | Содружество Независимых Государств | Соединенные Штаты Амиерики | Сознание | Сократ | Солдат | Соленоид | Солнечное затмение | Софокл | Социализм | Социальное страхование | Социальная кибернетика | Социальные науки | Социология | Социум | Союз | Спаситель мира | Спекуляция | Спенсер | Сперматозоид | Спиноза | Спиритизм | Сплевывание | Справочник | Сравнение | Среда | Средиземноморье | Средства производства | Средние века | СССР | Ставролит | Сталин | Сталинизм | Стамбул | Старость | Статистика | Стена | Стенгазета | Стендаль | Стенка на стенку | Стенография | Степанов | Стингер | Стих | Стихотворный размер | Стоимость | Стоицизм | Столб | Столбовое дворянство | Страбон | Стравинский | Стрекоза | Стрельба | Стрельцы | Стресс | Структурная лингвистика | Студент | Стул | Стыд | Суббуря | Субъективность | Суворов | Судоплатов | Судьба | Суеверие | Суккот | Султан | Сумерки | Сумма ряда | Сфинкс | Суша | Существительное |

Электронно-вычислительная машина — комплекс технических, аппаратных и программных средств, предназначенных для автоматической обработки информации, вычислений, автоматического управления.

Элементарная частица — собирательный термин, относящийся к микрообъектам в субъядерном масштабе, которые невозможно расщепить на составные части.

Изостазия — гидростатически равновесное состояние земной коры, при котором менее плотная земная кора плавает в более плотном слое верхней мантии — астеносфере, подчиняясь закону Архимеда.

СССР — государство, существовавшее с 1922 года по 1991 год на территории Восточной Европы, Северной, части Центральной и Восточной Азии.

Глокая куздра — искусственная фраза на основе русского языка, в которой все корневые морфемы заменены на бессмысленные сочетания звуков.

Гаджет | Галилей |Галиция | Галлы | Гамлет | Гарвардский проект | Гардероб | Гарднер | Гарем | Гармония | Гартман | Гашиш | Гваттари | ГДР | Гегель | Гей | Гекатомба | Гельвеций | Ген | Гендер | Генерал | Генеральный секретарь | Генетика | Генетический код | Гениальность | Генисаретское озеро | Геноцид | Гентский алтарь | Географические карты | География | Геометрическая пропорция | Георгиевский монастырь | Гера | Германия | Гермес | Гернгутеры | Герольд | Гете | Гипертермия | Гиперфункция | Гипоплазия зубов | Гистрион | Гитлер | Глагол | Глаз | Глобус | Глокая куздра | Глюкоза | Гоббс | Гоби | Гоген | Гоголь | Голеностопный сустав | Голиаф | Голова | Голодомор | Голубь | Гольф | Гомер | Гомерический хохот | Гомология в биологии | Гомосексуальность | Гонконг | Гопники | Гораций | Горбачев | Горизонт событий | Гормоны | Городовой | Горох | Госпиталь | Государственный департамент США | Государственный совет ГДР | Государство | Государство | Готская епархия | Готье | Гравитация | Градус Реомюра | Гражданин | Грамматика | Гранат | Грант | Граф | Греки | Грех | Гринпис | Грипп | Гроб | Гротеск | Грудь | Гудок | Гуманизм | Гуманитарные науки | Гусары | Гусейнов | Гуфеланд |

Континуум обозначает некоторую сплошную среду, в которой исследуются процессы/поведение этой среды при различных внешних условиях.

Математика — наука о структурах, порядке и отношениях, исторически сложившаяся на основе операций подсчёта, измерения и описания формы объектов.

Автоматизация — одно из направлений научно-технического прогресса, использующее саморегулирующие технические средства и математические методы с целью освобождения человека от участия в процессах получения, преобразования, передачи и использования энергии, материалов, изделий или информации, либо существенного уменьшения степени этого участия или трудоёмкости выполняемых операций.

Обезьяний процесс | Обезьяны | Обер-церемониймейстер | Облако | Область | Область Вернике | Образование | Обскурантизм | Общая теория систем | Обществоведение | Обязательное социальное страхование в России | Овация | Овес | Овидий | Овощи | Овца | Огнестрельное оружие | Огни большого города | Одинцова | Одноклассники | Ожидание | Озарение | Окно | Олеарий | Омагничивание воды | Онтология | Оперетта | Опиум | Оппозиция | Оппортунизм | Оптимизация | Оптимизм | Оракул | Оранжевая революция | Оратор | Оргазм | Органическая химия | Орехов | Орлов | Орнитология | Оружейный салют | Орфей | Орфизм | Освенцим | Османы | Основной падеж | Основные средства | Остап Бендер | Остров | А. Островский | Н. Островский | Остроградский | Остроумие | Остроумие и его отношение к бессознательному | Осуществление репродуктивной функции | Осязание | Отрасль | Отцы и дети | Офицер | Очки |

Лев Толстой против всех | Ленин был шестиметровым рыбоящером | Литературные вкусы профессиональных групп в России | Лорд Кельвин о производной | Люблю математику |

Boris N. Volgin. The theory of the theories: The guide for the young scientists

A science grows on the exponent. Number of the publications grows faster than accumulating knowledge amount and number of the scientists grows faster than a number of the publications.

The theory of the theories consists of two large sections:

1) an invention of a science name;

2) filling in an invented science with contents.

The article consists of six chapters:

1. Introduction

2. Of the question’s history

3. New times

4. Mystique of the content through simplification of the name

5. Names variations

6. Threadbare way

Damon and Pythias | Damping effect | Darwin | David | Davis | Decibel | Design |

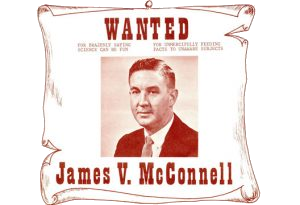

Ларри Штерн. В защиту концепции Джеймса В. Макконнелла о передаче памяти: Жонглирование трех акробатов во время прогулки по канату без страховки

Первая часть моего заголовка в порядке. Я буду писать о Джиме Макконнелле, его каннибальских червях и передаче памяти. Эпизод, пришедший на ум, тесно связан с его именем…

Джеймс В. Макконнелл. Теория обучения

Я пишу это потому, что, насколько могу судить, Он хочет, чтобы я писал. Иначе зачем Он дал бы мне бумагу и карандаш? А Он я пишу с большой буквы потому, что это представляется мне наиболее логичным. Если я умер и нахожусь в аду, тогда большая буква — простое соблюдение приличий. Ну а если я только пленник, то малая толика лести еще никогда никому не вредила.

Mark Richard Rosenzweig was an American research psychologist whose research on neuroplasticity in animals indicated that the adult brain remains capable of anatomical remodelling and reorganization based on life experiences, overturning the conventional wisdom that the brain reached full maturity in childhood.

Imre Lakatos was a Hungarian philosopher of mathematics and science, known for his thesis of the fallibility of mathematics and its methodology of proofs and refutations in its pre-axiomatic stages of development, and also for introducing the concept of the research programme in his methodology of scientific research programmes.

Paul Feyerabend was an Austrian-born philosopher of science best known for his work as a professor of philosophy at the University of California, Berkeley, where he worked for three decades.

Joseph Agassi is an Israeli academic with contributions in logic, scientific method, and philosophy. He studied under Karl Popper and taught at the London School of Economics.

Послесловие редакции к Теории юмора Константина Глинки | Почему истина в вине? | Предисловие к книге Наука выбирать и поступать. Книга вторая | Причины слабости социальных наук | Происхождение мемов | Публикации Детской Академии — Веселой Научной Враки | Пысьмо щастья |

О вкладе товарища Сталина в теорию и практику юмора | Обезьяны и художественная литература | Общая теория спора | Оказывается, муравьи вовсе не любят работать, выяснили ученые | От редакции | От редакции | От редакции | От редакции | От редакции |

К 90-летию Джеймса Вернона Макконнелла | К вопросу о субъективном ощущении термальной комфортности | Как же Путин стал дедушкой? | Красный Солитон. Избранное |

James Vernon McConnell … | James V. McConnell’s advocacy of memory-transfer: Juggling three different personae — while walking a tightope — without a net |

Cain | Chapouthier | che_telcontar | Chiodo | Corbett |

Memory of James Vernon McConnell | The mystery of the vanished citations. James McConnell’s forgotten 1960s quest for planarian learning. a biochemical engram, and celebrity |

Макаренко | Макконнелл | Маковейчук | Мартиросян | Музыка | Мухин | Мухин |

Чаепития в Академии | Черви. Условия разведения: развесистая липа или За что боролись, на то и напоролись |

Джеймс В. Макконнелл. Черви. Условия разведения: Развесистая липа или За что борролись, на то и напоролись

Вот уже 16 лет я издаю нечто вроде юмористического псевдонаучного журнала под названием Журнал Дрессировщика Червей. Отсюда и начинаются мои признания. Дело в том, что Журнал Дрессировщика Червей начинавшийся в виде личной небольшой шутки над Научным Учреждением, в итоге оно сыграло шутку надо мной.

Mahrer | Maksymov | McConnell | McConnell | McConnell | McConnell | Michalski | mitrichu | Mounaud |

Worm-breeding with tongue in cheek or the Confessions of a scientist hoist by his own petard | The Worm Runner’s Digest. Larry Stern on an extraordinary and subversive journal |

The Whole-witted scientist | Why manuscripts fail, according to 12 experts | Worm runner’s digest | When was Worm Runner’s Digest created? | Wit and Humor During the COVID-19 Pandemic | Why it’s called Pizza |

Science has a Mean Girls Problem | Serendipitous web searches | Some Animals Can Consume Knowledge Through Cannibalism | Smile, says U psychologist; It’s good for you |

5 minute history lesson, episode 1: James V. McConnell | 5 рождественских открыток Сальвадора Дали | 5 уроков от Леонардо да Винчи

Журнал Дрессировщика Червей. Ларри Штерн об экстраординарном и подрывном журнале

Главная мысль статьи, правда, принадлежит не автору, а Артуру Кестлеру, утверждавшему, что главной радостью цивилизованного человека среднего возраста является чтение Журнала Дрессировщика Червей, сидя у камина с рюмкой коньяка.

Hagopian | Hart | Henschel | Hr Raschke |

Марк Риллинг. Тайна исчезнувших цитат. Забытый в 1960-е Джеймс Макконнелл в поисках биохимической инграммы обучения планарий

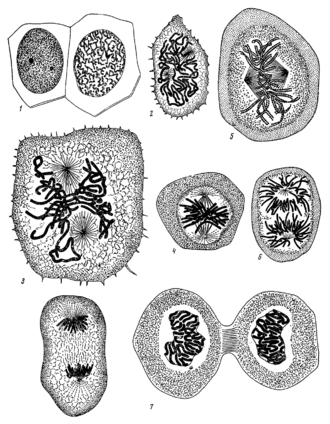

В 1960-х, во время скептицизма в вопросе о возможности обучения беспозвоночных, Джеймс Макконнелл и другие исследователи создали очаровательную теорию обучения планарий.

Robert Sommer is an internationally known Environmental Psychologist and currently holds the position of Distinguished Professor of Psychology Emeritus at the University of California, Davis.

Karl Spencer Lashley was a psychologist and behaviorist remembered for his contributions to the study of learning and memory.

Ernest RopiequetJack Hilgard was an American psychologist and professor at Stanford University.

Norman Maier was an American experimental psychologist who worked primarily at the University of Michigan.

Theodore Christian Schneirla was an American animal psychologist who performed some of the first studies on the behavior patterns of army ants.

Frank Ambrose Beach, Jr. was an American ethologist, best known as co-author of the 1951 book Patterns of Sexual Behavior.

Donald Jensen is an American hepatitis C researcher and clinician who works at Rush University Medical Center in Chicago.

Памяти В.С. Черномырдина. Черномырдинки | Периодическая система чая | Песня Высоцкого про Тау Кита оказалась пророческой | Пишите кратко! | Плащ-невидимка Гарри Поттера: физики обнаружили новое квази-2D золото | Полезные свойства чая | Последняя статья С.П. Капицы | Пословицы и поговорки научным языком | Постеры о корифеях | Почему гопники любят семечки: 4 правдивые теории | Почему истина в вине? | Предисловие к книге Наука выбирать и поступать. Книга вторая | Предложение читателям | Происхождение слова гопник | Про киви | Псевдонаука | Публикации Детской Академии — Веселой Научной Враки | Пупырь на краю Солнца — Эффект Ломоносова | Путинская Россия напоминает мне о том, как я подвергался цензуре в отделе шуток |

В Канаде создан плащ-невидимка | В Чёртовой заднице | Вечность и бесконечность | Вечность и бесконечность | Википедия о чае | Владимир Высоцкий о науке | Все, что вам надо знать о планете Земля | Вступайте в ряды Фурье | Вы смотрите в космическое пространство и видите, как тихо пролетает чайник | Выборы Президента Беларуси 2020 | Высоты и глубины |

Science Fiction and Fantasy Writers of America is a nonprofit organization of professional science fiction and fantasy writers.

Austin is the capital of the U.S. state of Texas and the seat of Travis County, with portions extending into Hays and Williamson counties.

Horatio Alger Jr. was an American writer, best known for his many young adult novels about impoverished boys and their rise from humble backgrounds to lives of middle-class security and comfort through hard work, determination, courage, and honesty.

World War II, also known as the Second World War, was a global war that lasted from 1939 to 1945, although conflicts reflecting the ideological clash between what would become the Allied and Axis blocs began earlier.

Kenneth J. Cmiel was an American academic and historian specializing in the history of human rights at the University of Iowa.

The Journal of Neuroscience is a weekly peer-reviewed scientific journal published by the Society for Neuroscience.

Society for Neuroscience is a professional society, headquartered in Washington, DC, for basic scientists and physicians around the world whose research is focused on the study of the brain and nervous system.

Thomas J. Carew is an American neuroscientist whose interests center on the behavioral, cellular, and molecular analyses of learning and memory.

Charles Robert Darwin was an English naturalist, geologist and biologist, best known for his contributions to the science of evolution.

Evolution is change in the heritable characteristics of biological populations over successive generations.

Roger William Brown an American social psychologist, was born in Detroit.

An intelligence quotient is a total score derived from several standardized tests designed to assess human intelligence.

Imaginary Conversations | Imaging | International Journal of Humor Research | Inverse-square law | In vitro | In vivo | IPad | Iteration | IQ |

George Orwell was an English novelist, essayist, journalist and critic whose work is marked by lucid prose, awareness of social injustice, opposition to totalitarianism and outspoken support of democratic socialism.

The Sexual revolution, also known as a time of sexual liberation, was a social movement that challenged traditional codes of behavior related to sexuality and interpersonal relationships throughout the United States and subsequently, the wider world, from the 1960s to the 1980s.

The Black Power Revolution, also known as the Black Power Movement, 1970 Revolution, Black Power Uprising and February Revolution, was an attempt by a number of social elements, people and interest groups in Trinidad and Tobago to force socio-political change.

Rock’n’roll is a genre of popular music that originated and evolved in the United States during the late 1940s and early 1950s from musical styles such as gospel, jump blues, jazz, boogie woogie, and rhythm and blues, along with country music.

The Vietnam War was a conflict that occurred in Vietnam, Laos, and Cambodia from 1 November 1955 to the fall of Saigon on 30 April 1975.

Vibration | Vietnam War | Virus |

30 февраля | 32 мая |

Abdel Halim Hafez | Alam Simsim | American scene painting | Anomalous weather | The Attempted murder of a beloved and wealthy nuclear power plant owner | Attempted murder of a beloved and wealthy nuclear power plant owner | AVE Mizar |

Fearsome Creatures of the Lumberwoods, With a Few Desert and Mountain Beasts | Fearsome critters | Ford Pinto | Funny Animal |

List of animals with fraudulent diplomas | List of guest stars on Sesame Street | List of inventors killed by their own inventions | List of lists of lists | Listed |

Tarrare | Territorial marking | Thomas Kinkade | Toast sandwich | Tommy Westphall Universe Hypothesis |

Баба Адаму | Бабай | Беда Достопочтенный | Бабай | Белорусский арабский алфавит | Беспамятная собака | Битва селёдок | Бобровые войны | Большая Сука | Большой глупый носитель | Бука Сука Димка | Буква зю | Бухлоэ |

Валентин Христофорович Колумб | Вобля | Всемирная туалетная организация | Всемирный оргазм | Вымышленные народы России |

Как питаться с помощью задницы | Ковыряние в носу | Козлина | Козлодуй | Конкурс израильской антисемитской карикатуры | Конфетнораскрашенная апельсиннолепестковая обтекаемая малютка | Кровохлёбка |

Остров Недоразумения | Ответ на главный вопрос жизни, вселенной и всего такого | Отрицательный и положительный ноль | Очковый цветосос |

Падение Ельцина с моста | Памятник Мытищинскому водопроводу | Парадокс кошки с маслом | Петровичи | Петтинг | Политическое лесбиянство | Попа | Порнократия | Порнохолокост | Поросячья латынь | Похер | Правильный 65537-угольник | Противотанковая собака |

Самый длинный и бессмысленный фильм в мире | Список несуществующих химических элементов | Список титулов Ким Чен Ира | Сталин против марсиан | Счастье |

Тауматауакатангиангакоауауотаматеатурипукакапикимаунгахоронукупокануэнуакитанатаху | Теорема о бесконечных обезьянах | Тут |

Убля | Ушная война |

К новому, 5780 | Как люди представляют любовь | Как написать статью, которую не примут в англоязычный журнал — 24 совета | Как создавался компьютер | Какое интересное время днесь | Клуб смеха | Когда верстался номер | Когда версталась страничка | Комсомольская правда жжот | Красный Солитон. Избранное |

Мария Брановская о математике | Математика — это жизнь | Математика на песке | Математики вычислили алгоритм убийств Чикатило | Математическая угроза! Как теорема чуть не нанесла вред молодым женщинам | Математически правильный завтрак | Материалы Ann-Arbor District Library | Миф о сотворении мира |

Джеймс В. Макконнелл. Признания научного юмориста

Нетрадиционный ученый, изучающий причудливое исследовательское животное и редактирующее научный журнал, раскрывает все: Учреждение было после него, потому что он был виновен в lsese-majesté scientifique и, возможно, даже за то, что все его грехи были завернуты в одну скандальную фразу: чувство юмора! На самом деле это еще хуже: он виноват в том, что вводит в заблуждение студентов, думая, что наука может быть веселой.

FOXNEWS. Пропавший 100 лет назад корабль нашли в Бермудском треугольнике | From the search for a molecular code of memory to the role of neurotransmitters: A historical perspective |

Академик Трубников: Наука — это рывок в будущее |Актеры Советского Кино: Трамвай 2170 | Альберт Эйнштейн. Афоризмы | Альберт Эйнштейн о своих первых математических впечатлениях | Акад. А.Н. Колмогоров об аксиоматике | А. Лебег о площади круга и его частей | Анимация работы различных механизмов | Афоризмы о математике |

Басалаева | Беленький | Брановская | Брукс |

Речь идет о постановлении Кабинета Министров Украины от 31 января 2016 г. #24 Об особенностях выплаты вознаграждений военнослужащим, лицам рядового и начальствующего состава в особый период и во время проведения антитеррористических операций.

Карнаух | Кечеджан | Козак | Колмогоров |

Лаговской | Лаговской | Лаития | Лебег | Лишевский | Ломэн | Лубяницкий | Лубяницкий | Лубяницкий | Люкимсон | Ляхов |

Панчин | Панчин | Панчин | Перцев | Перцев | Пинаев | По | Прилуцкий | Прилуцкий | Приходченко | Прохорович |

Эдгар По о квадратном уравнении | Экономисты, физики и лирики не только шутят | Экспресс-тест на понимание научного юмора |

Над Эйнштейном посмеиваются | На самом деле, только 2 вещи могут сделать тебя по-настоящему счастливым | НАСА отправит первую в истории BLM-экспедицию на Солнце | Наука | Наука — баба веселая. Как конвертировать исследовательскую активность населения в цифры дохода на каждую нашу душу | Научные заблуждения | Научный стиль | Наше собственное метро | Немецкие математики с вероятностью 62% доказали, что Бог существует | Несколько интересных фрагментов из книжки К. Сагана Драконы Эдема | Новое в алфавитологии | Новости науки |

T.E. Nefedova, L.I. Voytyuk, A.Ye. Prilutsky. To the question on a subjective sensation of a thermic convenience

The work is denoted to the problem of a study of the subjective sensation of the termic convenience.

We discovered the evident subjective hyperpyrexia in the field of temporary that lay in a small vicinities of the spot which we give a conditional name a launch. A presence of a such regularity allows us to develop certain recommendations on an inte nsification labour and raising its productivity. In particular we offered to leave from the generally accepted scheme workday to depart from the generally accepted workday scheme: a work — a launch — a work and change it on more complex structure including connecting modes: a work — not a work — a launch — not a work — a work.

Тайный смысл сказки У Лукоморья. Реальная история Руси, или За что убили Пушкина | Теория Дарвина или развлечения ученых? | Теория подарка | Теория теорий. Пособие для молодого ученого | Термодинамика и кинетика взаимопревращений в системе муха — слон | Три принципа научного эффектизма |

Галерея великих математиков | Генетики тоже шутят | Главный русский роман для России и всего человечества | Грач — корень зла |

Nickolas S. Prikhodchenko, Eugene I. Lubyanitsky Three principles of the scientific effectismus

The article is denoted consideration of principles scientific effectismus.

The scientific effectismus is a collection of acceptance and methods of a scientific motivation and determination of a money size remunerating for an executed science and research works allowing exclude even indirect contact with rates of Penal code.

Unlike scientific effectismus is the methods and receiving a determination of the money sizes remunerating for an executed science and research works.

In the article worded three principles of an effectismus: vagueness purposes an effectisation; On itself pay you trade; Don’t have a scientific face but have more FES.

L.I. Yarmolinsky, A.E. Prilutsky, A.E. Zadov, E.I. Lubyanitsky. A shaping some pricing trends in a Russian, Soviet and foreign literature

At present practically all economists — a major, senior, engineers economists, as well as great, of genius and other are occupied to settle price problems and the mechanisms of pricing.

We found that base of the all publications on this actual subjects are judgements, motivations and proof, findings and offer of aforementioned specialists no which doesn’t use in their own working the facts and arguments far-famed in a non-economic literature.

Purpose of proposed review is a correction such position of an deals and hereunder, contribute a weighty contribution to the development of a science.

We made following consectaries:

✓ professional economists ignore a non-economic literature even if it consists of fundamental positions of theory of pricing in the different economic formations; bases of calculating a prime cost; price-list facilities description; bases of pricing in different branches of a public facilities and others;

✓ we made weighty contribution to the development of economic science. Worked out recommendations for the workmans of a pricing, a working in industry, the public facilities, a public cooking, an agriculture, a home servicing a population, in a founding a culture and in a public providences;

✓ the authors suppose rapid growth of the studies in the new direction of economy but they don’t pretend on the fullness of envelopment of a literature, and offer all wanting renew its their own fabrications.

Яковенко | Ярмолинский |

L.I. Yarmolinsky. Thermodynamics and kinetics of interconversion in the fly — elephant system

The problem considered in proposed work, has very long pre-history. Sufficiently recall far-famed formula to make a mountain out of a molehill, that, certainly, presents itself a quoting from some ancient disquisition on a musk-elephology. In the article thereby theoretical motivation have gotten the following empirical laws.

Фридрих Вильгельм Ницше, немецкий мыслитель, классический филолог, композитор, поэт, создатель самобытного философского учения, которое носит подчёркнуто неакадемический характер и получило распространение, выходящее далеко за пределы научно-философского сообщества.

Friedrich Nietzsche. Die fröliche wissenschaft

Diesem Buche thut vielleicht nicht nur Eine Vorrede noth; und zuletzt bliebe immer noch der Zweifel bestehn, ob Jemand, ohne etwas Aehnliches erlebt zu haben, dem Erlebnisse dieses Buchs durch Vorreden naher gebracht werden kann. Es scheint in der Sprache des Thauwinds geschrieben: es ist Uebermuth, Unruhe, Widerspruch, Aprilwetter darin, so dass man bestandig ebenso an die Nahe des Winters als an den Sieg uber den Winter gemahnt wird, der kommt, kommen muss, vielleicht schon gekommen ist… Die Dankbarkeit stromt fortwahrend aus, als ob eben das Unerwartetste geschehn sei, die Dankbarkeit eines Genesenden, — denn die Genesung war dieses Unerwartetste. Frohliche Wissenschaft: das bedeutet die Saturnalien eines Geistes, der einem furchtbaren langen Drucke geduldig widerstanden hat — geduldig, streng, kalt, ohne sich zu unterwerfen, aber ohne Hoffnung -, und der jetzt mit Einem Male von der Hoffnung angefallen wird, von der Hoffnung auf Gesundheit, von der Trunkenheit der Genesung.

Марксизм-ленинизм — идеология, социально-политическое и философское учение о законах борьбы за свержение капиталистического строя и построение коммунистического общества.

Диалектический материализм — философское направление, выведенное из материалистических идей К. Маркса и Ф. Энгельса[1], и развитое Лениным, и другими философами-марксистами.

Карен Араевич Свасьян, советский и армянский философ, историк культуры, литературовед, переводчик и антропософ.

Сатурналии — у древних римлян декабрьский праздник в честь Сатурна, с именем которого жители Лацио связывали введение земледелия и первые успехи культуры.

Философия — особая форма познания мира, вырабатывающая систему знаний о наиболее общих характеристиках, предельно-обобщающих понятиях и фундаментальных принципах реальности и познания, бытия человека, об отношении человека и мира.

Трансфигурация — англицизм латинского происхождения.

Табак | Таврида | Тавры | Тазобедренный сустав | Таксономия | Талмуд | Танк | Таранная кость | Тарталетка | Тартюф, или Обманщик | Татары | Татьяна | Тацит | Твен | Театр | Театр жестокости Арто | Телекинез | Телепатия | Телескоп | Темза | Тенниел | Теология | Теорема | Теорема о бесконечных обезьянах | Теория | Теория игр | Теория множеств | Теория относительности | Теория очередей | Теория предельной полезности | Теория принятия решений | Теплице | Термодинамика | Термометрия | Тернер | Терпандр | Техас | Теща | Тиберий | Тиль Уленшпигель | Тимон Афинский | Тимофеева | Типология | Тиран | Ткач | Токсин | Толковый словарь живого великорусского языка | Толстая | Л. Толстой | Томский | Торговля | Точка сингулярности | Травоядность | Трагедия | Трамп | Трансфигурация | Трегубова | Трепанация черепа | Триггер | Тригонометрия | фон Триер | Триссино | Троцкий | Троянская война | Трубчатая кость | Труд | Трудодень | Тургенев | Турки | Турция | Тыква | Тынянов | Тэтчер | Тюренн | Тюркские языки |

Нирвана — понятие в индийской религиозной мысли, обозначающее высшую цель всех живых существ и играющее важнейшую роль в буддизме.

Греки — народ, сформировавшийся на крайнем юго-востоке Европы в первом тысячелетии до н. э., в настоящее время составляет основное население Греции и Кипра.

Веселая наука | Википедию пытаются признать научным источником | Восхождение к вершинам юмора и шутки | Вы смотрите в космическое пространство и видите, как тихо пролетает чайник |

Джузеппе Мадзини — итальянский политик, патриот, писатель и философ, сыгравший важную роль в ходе первого этапа движения за национальное освобождение и либеральные реформы в XIX веке.

Александр Владимирович Перцев — советский и российский философ, доктор философских наук, профессор и декан философского факультета Уральского государственного университета.

ИА Панорама сообщает | Из huxleў | Из Агнии Огонек | Из Андрея Козака | Из Геннадия Аминова | Из-за сдвига литосферных плит Нагорный Карабах вошел в состав Азербайджана | Из Михаила Прохоровича | Из Центра исследования Сахара им. Чайкофского | Из Юрия Нестеренко | Инженер и гуманитарии | Институт Виноградова рекомендует переименовать русский язык в российский | Интересные факты о пиве | Ироническая ретроскопия | Испанские монархи наградили ученых за их чувство юмора | Испанские ученые считают юмор отдельной наукой |

Эрос — божество любви в древнегреческой мифологии, безотлучный спутник и помощник Афродиты, олицетворение любовного влечения, обеспечивающего продолжение жизни на Земле.

Юмор | Ютуб о гопниках |

Наполеон I Бонапарт — император французов в 1804 — 1814 и 1815 годах, полководец и государственный деятель, заложивший основы современного французского государства, один из наиболее выдающихся деятелей в истории Запада.

Моисей, в Пятикнижии — еврейский пророк и законодатель, основоположник иудаизма, организовал Исход евреев из Древнего Египта, сплотил израильские колена в единый народ.

Сократ — древнегреческий философ, учение которого знаменует поворот в философии — от рассмотрения природы и мира к рассмотрению человека.

Гистрион — в Древнем Риме так называли профессиональных актёров, составлявших труппу; в эпоху раннего Средневековья это наименование было распространено на народных бродячих актёров.

Бенедикт Спиноза — нидерландский философ-рационалист и натуралист еврейского происхождения, один из главных представителей философии Нового времени.

Физика — область естествознания: наука о простейших и вместе с тем наиболее общих законах природы, о материи, её структуре и движении.

Марк Порций Катон Старший — древнеримский политик и писатель, известный как новатор римской литературы и консервативный борец против пороков и роскоши.

Окакура Какудзо — японский писатель, художественный критик, оказавший значительное влияние на современное японское искусство.

Римляне — народ, зародившийся на территории Апеннинского полуострова, в регионе Лациум, в пределах города Рим.

Рабле | Рабочая сила | Рабоче-крестьянская Красная армия | Рабочий день | Раввин | Равновесие | Радар | Радиация | Радость | Раёшники | Развлечение | Разночинцы | Райское яблоко | Рак | Рама | Раневская | Ранкур-Лаферрьер | Расизм | Расин | Раскоп | Рассказ | Растениеводство | Растения | Рафаэль | Реагент | Реакция в политике | Реальность | Ребенок | Революция | Резервное копирование | Н. Рейган | Р. Рейган | Релевантность | Религия | Реликвия | Ремарка | Ренессанс | Репин | Репрессии | Рефлексия | Реформация | Рим | Речения с Лазурного утеса | Римляне | Рис | Ритм | Риторика | Рифма | Родина | Родительный падеж | Рожа | Рождественский | Рождество Христово | Рок | Роман | Романовы | Ромео | Роскошь | Российская академия наук | Россия | Ростовы | Рот | Роторный траншейный экскаватор | Рубенс | Рубль | Рука | Руслан и Людмила | Русская душа | Русский язык | Руссо | Рыбы | Рыков | Рынок | Ряженые |

Европа — часть света в Северном полушарии Земли, омывается морями Северного Ледовитого и Атлантического океанов, имеет площадь около 10 млн км² и население примерно 742,5 млн. человек.

Ева | Евангелие | Евгений Онегин | Евреи | Европа | Евтушенко | Елена Прекрасная | Ельцин | Ельцина | Ересь | Есенин | Естественный отбор | Естествознание |

Cамые красивые математические формулы определены по инициативе украинского физика | Свидетельства очевидцев | Случай с Менделеевием | Смешные новости | Список использованной литературы | Список использованной литературы | Старая добрая филолого-математическая забава или цифровой век поэзии | Статьи о Shaman King | Стихотворение Корнея Чуковского Тараканище запретили в Беларуси |

Помпеи — древнеримский город недалеко от Неаполя, в регионе Кампания, погребённый под слоем вулканического пепла в результате извержения Везувия 24 августа 79 AD.

Вагнер | Вакуум | Вакцина | Ватт | Вдовство | Ведро | Ведьма | Век разума | Великая Китайская стена | Великая французская революция | Великие реформы | Великобритания | Величество | Велосипед | Вена | Венчание | Вера | Веревка | Вероятность | Вертинский | Весна | Вечность | Вечный двигатель | Видообразование | Византистика | Викинги | Википедия | Вильнюс | Винительный падеж | Вино | Виноград | да Винчи | Вирилизм | Вирусы | Вирхов | Височная доля | Височная кость | Витализм | Витамин D | Вифлеем | Вице-президент | Вишну | Включённое наблюдение | Владимир Мономах | Власть | Внутривидовая борьба за существование | Вовочка | Вода | Водевиль | Водка | Водолаз | Вождь | Воздух | Вознесение | Возрождение | Воинское звание | Война и мир | Вокруг смеха | Волга | Волга-Волга | Волков | Волочиск | Волькенштейн | Вольт | Вольтер | Воля | Воспроизводство | Восстание Пугачева | Восток | Враг народа | Враг народа | Вселенная | Время | Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией и саботажем | Вторая мировая война | Вуду | Вуз | Вулкан | Вульгарность | ВЦИОМ | Высоцкий | Вычислительная математика |

Ифигения — в древнегреческой мифологии первоначально эпитет Артемиды, почитавшейся и в историческое время с этим прозвищем в Гермионе и других местах.

Логика — раздел философии, нормативная наука о формах, методах и законах интеллектуальной познавательной деятельности, формализуемых на логическом языке.

Марк Валерий Марциал — римский поэт-эпиграмматист, в творчестве которого эпиграмма стала тем, что мы сейчас понимаем под этим литературным термином.

Генерал Декстер | Гостев | Грач — корень зла | Губарев | Гусейнов | Гусейнов | Гусейнов |

Великая французская революция — крупнейшая трансформация социальной и политической системы Франции, приведшая к уничтожению в стране Старого порядка и абсолютной монархии, и провозглашению Первой французской республики де-юре свободных и равных граждан под девизом Свобода, равенство, братство.

Каллимах из Кирены — один из наиболее ярких представителей александрийской поэзии, учёный-критик, библиограф.

Терпандр — древнегреческий поэт и музыкант, уроженец лесбосского города Антиссы, легендарный основатель греческой классической музыки и лирической поэзии, эолийской и дорийской.

Damon and Pythias is a legend illustrating the Pythagorean ideal of friendship.

Дельфы — древнегреческий город в юго-восточной Фокиде, общегреческий религиозный центр с храмом и оракулом Аполлона.

Аполлон — в древнегреческой мифологии златокудрый сребролукий бог света, покровитель искусств, предводитель и покровитель муз, предсказатель будущего, бог-врачеватель, покровитель переселенцев и основывающихся древнегреческих колоний, также очищал людей, совершивших убийство.

Герольд — глашатай, вестник, церемониймейстер при дворах королей, крупных феодалов; распорядитель на торжествах, рыцарских турнирах.

Манфред — философско-драматическая поэма-трагедия лорда Байрона, впервые в полном виде опубликованная в июне 1817 года.

Гашиш — общее название целого ряда психотропных продуктов из конопли, представляющих собой смолу каннабиса, изготавливающуюся путём прессования порошка, получаемого в результате высушивания и измельчения или просеивания высушенных листьев и липких маслянистых слоёв с цветущих верхушек растения.

Орфей — легендарный певец и музыкант — исполнитель на лире, чьё имя олицетворяло могущество искусства.

Жан-Жак Руссо — французский философ, писатель и мыслитель эпохи Просвещения родился в республике Женева.

Данте Алигьери — итальянский поэт, мыслитель, богослов, один из основоположников литературного итальянского языка, политический деятель. Создатель Комедии, в которой был дан синтез позднесредневековой культуры.

Иоганн Вольфганг фон Гете — немецкий писатель, мыслитель, философ и естествоиспытатель, государственный деятель.

Проспер Мериме — французский писатель и переводчик, один из первых во Франции мастеров новеллы, историк, этнограф и археолог.

Ральф Уолдо Эмерсон — американский эссеист, поэт, философ, пастор, лектор, общественный деятель; один из виднейших мыслителей и писателей США.

Уолтер Сэвидж Лэндор — английский поэт писавший с одинаковым совершенством по-английски и по-латыни.

Imaginary Conversations is a publication consisting of five volumes of imaginary conversations, mainly between historical people of classical Greece and Rome, composed by the English author Walter Savage Landor.

Девушки = Зло | Динь-динь лингвистика | Для зубрил. 40 знаков числа π | Для устранения противоречий с Конституцией РФ депутаты внесут поправки в III закон Ньютона | Дятел | Дятлы, воины света… |

Фанфики | Физика в мире животных: дятел и его отбойный молоток | Физики: есть чёрная дыра, стирающая прошлое и дающая бесконечное будущее | Фразы, за которые лет 25 назад можно было угодить в дурдом

Шагинян | Шампанское | Шамфор | Шариков | Шарпей | Шахматный этюд | Шахматы | Швеция | Швондер | Шекспир | Шендерович | Шизофрения | Шитье | Шишкин | Шкловский | Школа | Школа жен | Шолохов | Шопенгауэр | Шоу | Шпионаж | Штирлиц | Шут | Шутка |

Оноре Габриэль Рикетти де Мирабо — деятель Великой Французской революции, один из самых знаменитых ораторов и политических деятелей Франции, масон.

Мартин Лютер — христианский богослов, инициатор Реформации, ведущий переводчик Библии на немецкий язык.

Иммануил Кант — немецкий философ, родоначальник немецкой классической философии, стоящий на грани эпох Просвещения и романтизма.

Томас Карлейль — британский писатель, публицист, историк и философ шотландского происхождения, автор многотомных сочинений Французская революция.

Уильям Шекспир — английский поэт и драматург, зачастую считается величайшим англоязычным писателем и одним из лучших драматургов мира.

Марк Юний Брут — римский политический деятель и военачальник из плебейского рода Юниев, известный в первую очередь как убийца Гая Юлия Цезаря.

О дятлах | Обезьяний бензол | Обезьяны смогли напечатать поэму Шекспира | Обнаружены коллективные эффекты в поведении физиков-теоретиков | Оказывается, муравьи вовсе не любят работать, выяснили ученые | Октябрята, берегите оссиконы с детства | Опасность экономической науки | Оседание литосферной плиты: определена причина экологической катастрофы на Камчатке | От редакции | От редакции | От редакции | Офисный попкорн россыпью | Очередная подборка фактов о пиве |

Людвиг ван Бетховен — немецкий композитор и пианист, последний представитель венской классической школы.

Средние века — период истории Европы и Ближнего Востока, следующий после Античности и предшествующий Новому времени

Жан-Батист Расин — французский драматург, один из трёх выдающихся драматургов Франции XVII в., наряду с Корнелем и Мольером, автор трагедий Андромаха, Британик, Ифигения, Федра.

Унтер-офицер — нижние чины и категория младшего командного и начальствующего состава в вооружённых силах разных государств и стран, условно соответствующая сержантско-старшинскому составу в советских, а затем и в российских ВС.

Будда в буддизме — наиболее высокое состояние духовного совершенствования, либо имя Будды Шакьямуни, либо имя одного из других бесчисленных существ, достигших просветления.

Млечный Путь — галактика, в которой находятся Земля, Солнечная система и все отдельные звёзды, видимые невооружённым глазом.

Антропоморфизм — перенесение человеческого образа и его свойств на неодушевлённые предметы, на одушевлённых существ, на явления и силы природы, на сверхъестественных существ, на абстрактные понятия и др.

Элеаты — древнегреческая философская школа раннего периода, существовавшая в конце VI − первой половине V веков BC, в городе Элее, в Великой Греции.

Аристон Хиосский — древнегреческий философ-стоик, ученик Зенона Китийского.

Эпиктет — древнегреческий философ-стоик; раб в Риме, потом вольноотпущенник; основал в Никополе философскую школу.

Франсуа VI де Ларошфуко — французский писатель, автор сочинений философско-моралистического характера.

Requiem Æternam — молитва, используемая в Римско-католической церкви, в которой просят Бога об освобождении душ верующих из Чистилища.

Бенарес — главный город одноимённой области в северо-восточной Индии, город, имеющий для индусов такое же значение, как Рим для католиков, средоточие брахманской учёности.

Аллах в арабском языке — термин обозначающий слово Бог — арабское слово, означающее единого и единственного Бога, творца мира и господина Судного дня.

Буддизм — религиозно-философское учение о духовном пробуждении, возникшее в середине 1 тысячелетия BC в Древней Индии.

Прометей — один из титанов в древнегреческой мифологии, защитник людей от произвола богов, царь скифов.

Иисус Христос — в христианстве центральная личность и предсказанный в Ветхом Завете Мессия, ставший искупительной жертвой за грехи людей.

Иегова — вариант транскрипции одного из имён Бога в русских переводах Ветхого Завета и художественных произведениях, соответствующий тетраграмматону в оригинальном тексте Библии на древнееврейском языке.

Человек — общественное существо, обладающее разумом и сознанием, а также субъект общественно-исторической деятельности и культуры.

Звери — подкласc млекопитающих, объединяющий всех современных живородящих млекопитающих, которые рожают детёнышей без откладывания яиц.

Политеизм — система верований, религиозное мировоззрение, основанное на вере в нескольких божеств, обычно собранных в пантеон из богов и богинь.

Недочеловек — философско-антропологический; впоследствии пропагандистский расистско-евгенический термин из идеологии немецких национал-социалистов.

Фея — в кельтском и германском фольклоре — мифологическое существо метафизической природы, обладающее необъяснимыми, сверхъестественными способностями, ведущее скрытый образ жизни и при этом имеющее свойство вмешиваться в повседневную жизнь человека — под видом добрых намерений, нередко причиняя вред.

Кентавр — в древнегреческой мифологии дикие смертные существа с головой и торсом человека на теле лошади, обитатели гор и лесных чащ.

Сатиры — в греческой мифологии лесные божества, демоны плодородия, жизнерадостные козлоногие существа, населявшие греческие острова.

Демон — собирательное название сверхъестественных существ или духов, занимающих низшее по сравнению с богами положение, и бывающих как хорошими, так и плохими.

Монотеизм — религиозное представление о существовании только одного Бога или о единственности Бога.

Опиум — сильнодействующий наркотик, получаемый из высушенного на солнце млечного сока, добываемого из недозрелых коробочек снотворного мака.

Наркотик — согласно определению ВОЗ — химический агент, вызывающий ступор, кому или нечувствительность к боли.

Водка — крепкий алкогольный напиток, бесцветный водно-спиртовой раствор с характерным вкусом и спиртовым запахом.

Татары — тюркский этнос, живущий в центральных областях европейской части России, в Поволжье, Приуралье, в Сибири, Казахстане, Средней Азии, СУАР и на Дальнем Востоке.

Септуагинта — собрание переводов Ветхого Завета на древнегреческий язык, выполненных в III — I веках BC в Александрии.

Реформация — широкое религиозное и общественно-политическое движение в Западной и Центральной Европе XVI — начала XVII века, направленное на реформирование католической Церкви.

Древняя Греция — древняя страна, территория государств, населённых древнегреческими племенами и занимавших юг Балканского полуострова с примыкающими с востока островами Эгейского моря, побережье Фракии, западное побережье Малой Азии и часть острова Кипр и распостранивших своё влияние в период греческой колонизации VIII — VI вв. BC на востоке — на район черноморских проливов, побережье Чёрного и Азовского моря, на юге — побережье Северной Африки, на западе — на Южную Италию, восточную Сицилию, юг Галлии и северо-восточное побережье Испании.

Пифагор Самосский — древнегреческий философ, математик и мистик, создатель религиозно-философской школы пифагорейцев.

Орфизм — мистическое учение в Древней Греции и Фракии, связанное с именем мифического поэта и певца Орфея.

Метафизика — раздел философии, занимающийся исследованиями первоначальной природы реальности, мира и бытия как такового.

Эгоизм — поведение, целиком определяемое мыслью о собственной пользе, выгоде, в том числе когда индивид ставит свои интересы выше интересов других.

Массачусетский технологический институт

Массачусетский технологический институт — университет и исследовательский центр, расположенный в Кембридже, штат Массачусетс, США.

QS World University Rankings is an annual publication of university rankings by Quacquarelli Symonds.

Jevgeni Nikolajev. Wikipedia is trying to recognize the scientific source

The most prestigious university in the world has published a research paper that clearly explains the influence of Wikipedia on the development of science. Now you can argue a little with teachers about the use of the resource for homework!

Aleksandr Tkach. The Wikipedia stagnation: why is it harder to trust?

Fears of skeptics are confirmed by statistics: Wikipedia reached its peak in 2007 – 2008 and since then has come closer and closer to stagnation.

С юмором о религиозных вопросах без ответов | Смешная тайна щекотки | Стагнация Википедии: почему доверять ей все сложнее? |

Википедия — общедоступная многоязычная универсальная интернет-энциклопедия со свободным контентом, реализованная на принципах вики.

Бульварная пресса — обозначение изданий печатной прессы, распространяемых по достаточно низкой цене и специализирующихся на слухах, сенсациях, скандалах, сплетнях о жизни известных людей.

Порнография — отображение сексуального поведения в литературе, изображениях, скульптурах, фильмах и др. с целью вызвать сексуальное возбуждение; по одному из определений, эротическое вне художественного.

Краудсорсинг — привлечение к решению тех или иных проблем инновационной производственной деятельности широкого круга лиц для использования их творческих способностей, знаний и опыта по типу субподрядной работы на добровольных началах с применением инфокоммуникационных технологий.

PC Pro is one of several computer magazines published monthly in the United Kingdom by Dennis Publishing.

Интерфейс — общая граница между двумя функциональными объектами, требования к которой определяются стандартом; совокупность средств, методов и правил взаимодействия между элементами системы.

Фонд Викимедиа — некоммерческая благотворительная организация, которая поддерживает инфраструктуру для работы ряда мультиязычных краудсорсинговых вики-проектов, включая Википедию, Викисловарь, Викицитатник, Викиучебник, Викитеку, Викигид, Викисклад, Викиданные, Викивиды, Викиновости, Викиверситет, Инкубатор Викимедиа и Мета-вики, а также была владельцем ныне неработающего энциклопедического проекта Nupedia.

ClueBot NG, the most famous bot that fights vandalism.

Citizendium — проект, предложенный 15 сентября 2006 одним из основателей Википедии — Ларри Сэнгером.

Scholarpedia — энциклопедия в Интернете, работающая на программном обеспечении MediaWiki, статьи в которой пишутся учёными и экспертами в соответствующей предметной области и проходят обязательное рецензирование.

Британская энциклопедия — американская универсальная энциклопедия, старейшая англоязычная универсальная энциклопедия.

Quora — социальный сервис обмена знаниями, своеобразный онлайн-рынок вопросов и ответов, основанный в июне 2009 года Адамом д’Анджело и Чарли Чивером.

Jorge Cauz is an American businessman of Mexican descent and the president of Encyclopædia Britannica Inc., the publishers of the Encyclopædia Britannica, a position to which he was appointed in November 2003.

Симбиоз — форма тесных взаимоотношений между организмами разных видов, при которой хотя бы один из них получает для себя пользу.

Knol — сайт, созданный фирмой Google и позволяющий пользователям публиковать статьи различной тематики.

Knowledge Graph — семантическая технология и база знаний, используемая Google для повышения качества своей поисковой системы с семантическо-розыскной информацией, собранной из различных источников.

Гамлет — трагедия Уильяма Шекспира в пяти актах, одна из самых известных его пьес, и одна из самых знаменитых пьес в мировой драматургии.

Иоахим Мюрат — наполеоновский маршал, великий герцог Берга в 1806 — 1808 годах, король Неаполитанского королевства в 1808 — 1815 годах.

Обер-церемониймейстер Папского двора — главный служитель церемоний Святого Престола, в то же время выполняющим управленческие функции в Службе папских литургических церемоний.

Иоганн Георг Фауст — полулегендарный бродячий доктор, чернокнижник, живший в первой половине XVI в. в Германии.

Цербер — в греческой мифологии порождение Тифона и Ехидны, трёхголовый пёс, у которого из пастей течёт ядовитая смесь.

About Russia | Academia.edu | ADME | Alter Science | Alter Science | American Psychologist | AnswersTM | APA | AutumLuis |

Facebook | Facebook | Facebook | Facebook | Facebook | Facebook | Facebook | Facebook | Faculty History Project |

The UNESCO Courier | The Universe of Discourse | University of Glasgow PGR BLOG | University of Glasgow PGR BLOG |

Phismat | Prikolov.NET | Production Engineering | The Psychologist… |

SAGE journals | Sam Loman | Samanta | The Science | Science reports | sly2m | Svět socialismu |

KABAR | KnowledgeNuts | KnowledgeNuts | Korzik.net | kukmor |

The Leading Edge | Legal | Liveinternet | Livejournal | Livejournal | Livejournal | Livejournal | Livejournal | Livejournal | Livejournal | Liveinternet | Livejournal |

Ф. Клейн. Лекции о развитии математики в XIX столетии | Факты | Фитнес для мозга | Фитхакер | Формирование некоторых ценообразовательных тенденций в русской, советской и зарубежной литературе |

Абсурдопедия | Агния Огонек | АиФ | Академия подарка | Алкофан | Альберт Эйнштейн. Афоризмы | Альберт Эйнштейн. Творческая биография | Андрей Козак | Антропогенез.ру | Аргументы и факты |

Лаития | Лебег А. Об измерении величин | Лебег А. Об измерении величин | Лев Толстой против всех | Леонид Каганов | Лолгические задачи и головоломки |

Чай | Чайная лавка | Чайная лавка | Чёртова задница |

Э. По. Украденное письмо, переведенное К.Д. Бальмонтом | ЭКО | Элементы | Элементы | Элементы | Элементы | Энциклопедия Кругосвет | Эрудит |

ИА Панорама | ИА Панорама | ИА Панорама | ИА Панорама | ИА Панорама | ИА Панорама | ИА Панорама | ИА Панорама | ИноСМИ | Интересно | Интересные факты | Ироническая ретроскопия |

Партнерский вестник | Пивология | Пивология | Полная подборка лучших высказываний Виктора Черномырдина | Портал Чернигова | Постнаука | Правда | Правда | Правда | Предисловие к книге Наука выбирать и поступать. Книга вторая | Пси-фактор | Психология PRO | Публикуется по материалам социальных сетей | Публикации Детской Академии — Веселой Научной Враки |

Утечки. Секретные материалы, не попавшие в прицел СМИ | Ученые шутили | Ученые шутят | Ученые шутят | Ученые шутят | Ученые шутят | Ученые шутят | Ученые шутят | Ученые шутят | Ученые шутят | Ученые шутят |

Світ мам | Сегодня | Слово о ПК и PC, или Хроника рефлексирующего сисадмина | Смешные новости | Собака.ru | Статьи о Shaman King | Сюреал да реасюр да ирреал да гиперреал перекомбинаций поэпрозы и прозоэзии |

В городе N | Веселая наука | Веселая наука | Веселая наука | Вконтакте | Всі Суми |

che_telcontar | CREU |

Alice | Allegra | AutumnLuis |

Свинец — элемент 14-й группы, шестого периода периодической системы химических элементов Д.И. Менделеева, с атомным номером 82 и, таким образом, содержит магическое число протонов.

Майстер Экхарт — средневековый немецкий теолог и философ, один из крупнейших христианских мистиков, учивший о присутствии Бога во всём существующем.

Стоицизм — философская школа, возникшая в Афинах ок. 300 г. до н. э. во времена раннего эллинизма и сохранившая влияние вплоть до конца античного мира.

Алжир — государство в Северной Африке в западной части Средиземноморского бассейна, крупнейшее по территории африканское государство.

Оливер Кромвель — английский государственный деятель и полководец, вождь индепендентов, руководитель Английской революции, в 1643 — 1650 годах — генерал-лейтенант парламентской армии, в 1650 — 1653 годах — лорд-генерал, в 1653 — 1658 годах — лорд-протектор Англии, Шотландии и Ирландии.

Новый Свет — название Америки, данное ей европейскими первооткрывателями в конце XV века, противопоставляет Америку Старому Свету — Европе, Азии и Африке — ввиду того, что ранее европейцам была знакома лишь география Старого Света, но не Нового.

Публий Корнелий Тацит — древнеримский историк, один из самых известных писателей античности, автор трёх небольших сочинений и двух больших исторических трудов.

К вопросу о субъективном ощущении термальной комфортности | Как же Путин стал дедушкой | Комсомольская правда | Конт | КП в Украине | Красный Солитон | Красный Солитон |

Наука выбирать и поступать. Книга вторая | Наука и жизнь | Наука и техника | Независимая газета | НЛО | Новый взгляд на время | Новый мир. Проект Мидгард-ЭДЕМ |

Заратустра — основатель зороастризма, жрец и пророк, которому было дано Откровение Ахура-Мазды в виде Авесты — священного писания зороастризма.

Анри де Ла Тур д’Овернь Тюренн известный под именем Тюренн, — знаменитый французский полководец, маршал Франции и главный маршал Франции.

Библия — собрание текстов, являющихся священными в иудаизме и христианстве и составляющих Священное Писание.

Религия — определённая система взглядов, обусловленная верой в сверхъестественное, включающая в себя свод моральных норм и типов поведения, обрядов, культовых действий и объединение людей в организации.

Фатализм — вера в предопределённость бытия; мировоззрение, в основе которого убеждённость в неизбежности событий, которые уже запечатлены наперёд и лишь проявляются как изначально заложенные свойства данного пространства.

Фанатизм — слепое, безоговорочное следование убеждениям с обязательным навязыванием своей точки зрения другим, особенно в религиозной, национальной и политической областях; доведённая до радикальности приверженность каким-либо идеям, верованиям или воззрениям, обычно сочетающаяся с нетерпимостью к чужим взглядам и убеждениям.

Идиосинкразия — генетически обусловленная реакция, возникающая у некоторых людей в ответ на определённые неспецифические раздражители.

Протестантизм — одно из трёх, наряду с православием и католицизмом, главных направлений христианства, представляющее собой совокупность независимых церквей, церковных союзов и деноминаций.

Перикл — афинский государственный деятель, один из отцов-основателей афинской демократии, знаменитый оратор и полководец.

Флора — исторически сложившаяся совокупность видов растений, распространённых на конкретной территории или на территории с определёнными условиями в настоящее время или в прошедшие геологические эпохи.

Фауна — исторически сложившаяся совокупность видов животных, обитающих на определённой территории.

Макиавеллизм — термин в политологии, обозначающий государственную политику, основанную на культе грубой силы, пренебрежении нормами морали и тому подобном.

Отто фон Бисмарк — первый канцлер Германской империи, осуществивший план объединения Германии по малогерманскому пути.

Готфрид Вильгельм Лейбниц — немецкий философ, логик, математик, механик, физик, юрист, историк, дипломат, изобретатель и языковед.

Рене Декарт — французский философ, математик, механик, физик и физиолог, создатель аналитической геометрии и современной алгебраической символики, автор метода радикального сомнения в философии, механицизма в физике, предтеча рефлексологии.

Дэвид Юм — шотландский философ, представитель эмпиризма, психологического атомизма, номинализма и скептицизма; по мнению ряда исследователей, агностик, предшественник второго позитивизма, экономист и историк, публицист, один из крупнейших деятелей шотландского Просвещения.

Чарльз Роберт Дарвин — английский натуралист и путешественник, одним из первых пришедший к выводу и обосновавший идею о том, что все виды живых организмов эволюционируют со временем и происходят от общих предков.