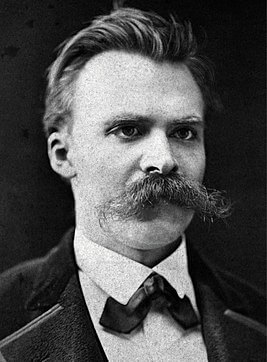

Фридрих Ницше Фридрих Ницше

Пятая книга. Мы, бесстрашныеCarcasse, tu trembles? Tu tremblerais bien

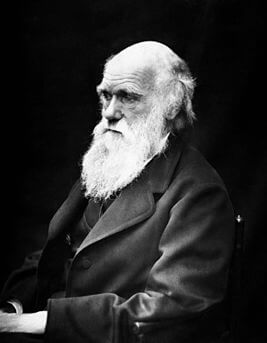

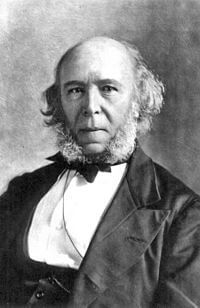

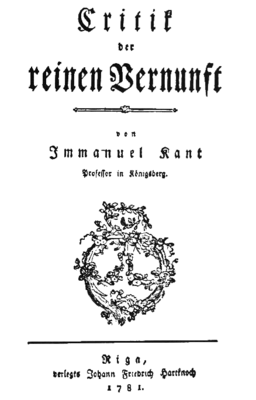

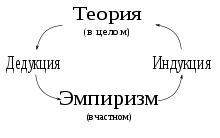

Davantage, si tu savais, ou je te mene357. К старой проблеме: что есть немецкое?Пусть подсчитают про себя действительные достижения философской мысли, которыми мысль обязана немецким головам: могут ли они сколько-нибудь позволительным образом быть приписаны еще и целой расе? Вправе ли мы сказать, что они в то же время суть творение немецкой души, по крайней мере ее симптом, в том смысле, в каком мы привыкли считать, скажем, идеоманию Платона, его почти религиозное помешательство на формах, одновременно событием и свидетельством греческой души? Или истинным было бы обратное? то, что они были столь же индивидуальны, таким же исключением из духа расы, каковым было, например, чистосердечное язычество Гете? Или каковым является среди немцев чистосердечный макиавеллизм Бисмарка, его так называемая реальная политика? Быть может, наши философы, противоречат даже потребностям немецкой души? Короче, были ли немецкие философы действительно – философскими немцами? – Я напомню о трех случаях. Прежде всего о несравненной проницательности Лейбница, обеспечивающей ему правоту не только против Декарта, но и против всего, что философствовало до него, — что сознательность есть лишь accidens представления, а не его необходимый и существенный атрибут, и что, стало быть, то, что мы называем созданием, оказывается лишь неким состоянием нашего духовного и душевного мира, а далеко не им самим, — есть ли в этой мысли, глубина которой еще и сегодня не исчерпана, что-либо немецкое? Есть ли основание предполагать, что подобный переворот очевидного не легко дался бы какому-нибудь латинянину? – ибо это и есть переворот. Вспомним, во вторую очередь, о чудовищном вопросительном знаке Канта, который он приставил к понятию причинности, — не то чтобы он, как Юм, вообще сомневался в его праве: скорее, он принялся осторожно ограничивать область, в пределах которой это понятие вообще обладает смыслом. Возьмем, в-третьих, удивительную уловку Гегеля, который проломил ею все логические навыки и изнеженности, рискнув учить, что родовые понятия развиваются друг из друга: каковым тезисом умы в Европе и были преформированы к последнему великому научному движению, к дарвинизму, — ибо без Гегеля нет Дарвина. Есть ли в этой гегелевской новинке, впервые внесшей в науку решительное понятие развития, что-либо немецкое? – Да, без всякого сомнения: во всех трех случаях мы чувствуем, что в нас открыто и угадано нечто, и мы благодарны за это и в то же время ошарашены: каждый из этих трех случаев представляет собою наводящий на размышления образчик немецкого самопознания, самоиспытания, самопонимания. Наш внутренний мир гораздо богаче, объемнее, скрытнее, чем кажется,

– так чувствуем мы вместе с Лейбницем; как немцы, мы сомневаемся вместе с Кантом в окончательности естественнонаучных выводов и вообще во всем, что предстает познанию каузальным: познаваемое, как таковое, обладает уже для нас меньшей значимостью. Мы, немцы, — гегельянцы, даже если бы никогда не было никакого Гегеля, поскольку мы инстинктивно отводим становлению, развитию более глубокий смысл и более богатую значимость, чем тому, что есть, — мы едва ли верим в правомочия понятие бытия; равным образом, поскольку мы не склонны допускать за нашей человеческой логикой право быть логикой в себе, единственном родом логики. – Четвертый вопрос гласил бы, должен ли был и Шопенгауэр со своим пессимизмом, т.е. проблемой ценности существования, быть именно немцем. Не думаю. Событие, после которого следовало наверняка ожидать этой проблемы, так я что какой-нибудь астроном души мог бы высчитать ее день и час – упадок веры в христианского Бога, победа научного атеизма, — есть общеевропейское событие, в котором все расы должны иметь свою долю заслуги и чести. Напротив, именно немцам – тем немцам, современником которых был Шопенгауэр, — следовало бы вменить в вину наиболее продолжительное и опаснейшее торможение этой победы атеизма; Гегель главным образом был ее замедлителем par excellence, соответственно предпринятой им грандиозной попытке убедить нас напоследок в божественности бытия с помощью нашего шестого чувства, исторического чувства. Шопенгауэр, как философ, был первым сознавшимся и непреклонным атеистом, какой только был у нас, немцев: его вражда к Гегелю имела здесь свою скрытую причину. Небожественность бытия считалась им чем-то данным, непосредственным, непререкаемым; он всякий раз терял свою рассудительность философа и впадал в гнев, когда замечал в ком-либо колебания и изворотливость в этом пункте. Здесь лежит вся его правдивость: безусловно честный атеизм оказывается как раз предпосылкой его постановки проблемы, как некая окончательно и тяжко достигнутая победа европейской совести, как чреватый последствиями акт двухтысячелетнего приучения к истине, которая в завершение запрещает себе ложь в вере в Бога… Очевидно, что, собственно, одержало победу над христианским Богом: сама христианская мораль, все с большей строгостью принимаемое понятие правдивости, утонченность исповедников христианской совести, переведенная и сублимированная в научную совесть, в интеллектуальную чистоплотность любой ценой. Рассматривать природу, как если бы она была доказательством Божьего блага и попечения; интерпретировать историю к чести божественного разума, как вечное свидетельство нравственного миропорядка и нравственных конечных целей; толковать собственные переживания, как их достаточно долгое время толковали набожные люди, словно бы всякое стечение обстоятельств, всякий намек, все было измышлено и послано ради спасения души: со всем этим отныне покончено, против этого восстала совесть, это кажется всякой более утонченной совести неприличным, бесчестным, ложью, феминизмом, слабостью, трусостью, — с этой строгостью, и с чем бы еще ни было, мы есмы добрые европейцы и наследники продолжительнейшего и отважнейшего самопреодоления Европы. Отталкивая от себя таким образом христианскую интерпретацию и осуждая ее смысл. Как фабрикацию фальшивых монет, мы тотчас же со страшной силой сталкиваемся с шопенгауэровским вопросом: имеет ли существование вообще смысл?

– вопрос, который нуждается в двух-трех столетиях, чтобы быть полностью и во всей глубине услышанным. То, что Шопенгауэр ответил на этот вопрос сам, было – мне простят это – чем-то скороспелым, юношеским, неким примирением, остановкой и погрязанием в христианско-аскетических моральных перспективах, которым вместе с верой в Бога была заказана вера вообще… Но он поставил вопрос – как добрый европеец, повторяю, а не как немец. – Доказали ли немцы, хотя бы тем, как они осиливали шопенгауэровский вопрос, свою внутреннюю причастность и родство, свою подготовленность, свою потребность в его проблеме? То, что после Шопенгауэра и в самой Германии – впрочем, достаточно поздно! – надумано и напечатано в связи с поставленной им проблемой, это не дает еще никаких оснований решить вопрос в пользу более тесной сопричастности; можно было бы, напротив, обратить внимание даже на своеобразную неуклюжесть этого послешопенгауэровского пессимизма – явное дело, немцы чувствовали себя при этом не в своей стихии. Здесь я намекаю вовсе не на Эдуарда фон Гартмана; напротив, еще и теперь остается в силе мое старое подозрение, что он чересчур уклюж для нас, я хочу сказать, что он, как настоящий плут, с самого начала потешался, возможно, не только над немецким пессимизмом – что он напоследок мог бы завещать немцам признание в том, до какой степени можно, в век оснований, одурачить их самих. Но я спрашиваю: следует ли почитать за честь для немцев и старого волчка Банзена, который всю жизнь с каким-то сладострастием вертелся вокруг своего реал-диалектического горя и личного невезения, — было ли это в самом деле по-немецки? Или позволительно ли было бы причислить к настоящим немцам таких дилетантов и старых дев, как слащавый апостол девичества Майнлендер? В конце концов он был евреем. Ни Банзен, ни Майнлендер, ни даже Эдуард фон Гартман не дают никакой сколько-нибудь надежной возможности для ответа на вопрос, был ли пессимизм Шопенгауэра, его объятый ужасом взгляд на обезбоженный, глупый, слепой, свихнувшийся и подозрительный мир, его честный ужас… не только исключительным случаем среди немцев, но и немецким событием: тогда как все стоящее на переднем плане, наша храбрая политика, наша веселая патриотщина, которая довольно решительно рассматривает все вещи с точки зрения одного мало философского принципа, стало быть, sub specie speciei, именно немецкий speciei, все это с великой отчетливостью свидетельствует о противоположном. Нет! Нынешние немцы чвовсе не пессимисты! И Шопенгауэр был пессимистом, повторяю снова, как добрый европеец, а не как немец.

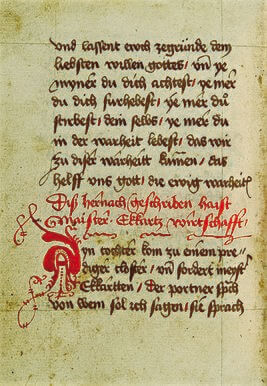

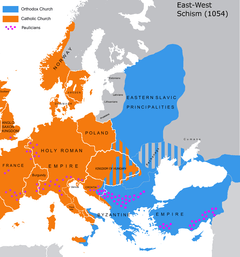

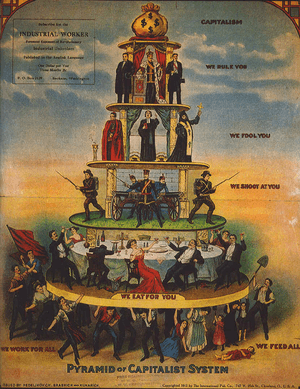

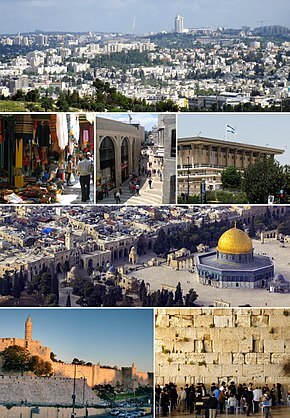

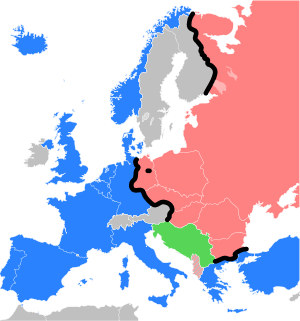

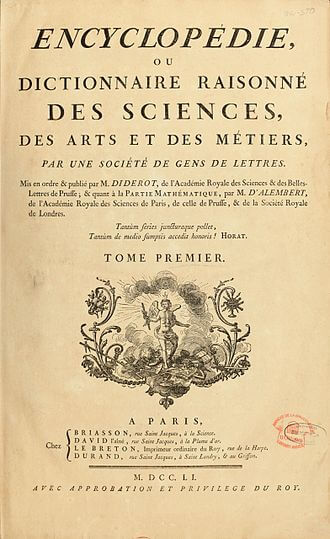

358. Крестьянская война духаМы, европейцы, присутствуем при зрелище чудовищного мира развалин, где кое-что еще гордо высится, где многое подгнило и продолжает жутко торчать на месте, а большая часть уже обратилась в руины, достаточно живописные – были ли еще когда-либо более прекрасные руины? – и поросла большим и мелким сорняком. Церковь есть этот город погибели: религиозное общество христианства видится нам потрясенным до самих оснований – опрокинута вера в Бога; вера в христианско-аскетический идеал бьется еще своим последним смертными боем. Такое долгое и основательно сооруженное творение, как христианство – оно было последней римской постройкой! – не могло, конечно, быть снесено с одного разу; тут должны были прийти на помощь всякого рода землетрясения, всякого рода сверлящий, подкапывающий, подтачивающий, подмачивающий дух. Но что удивительнее всего, так это то, что те, кому больше всех пришлось потрудиться во охранение и в сохранение христианства, оказались как раз наиболее основательными его разрушителями – немцы. Кажется, немцы не понимают сущности церкви. Возможно, они недостаточно духовны для этого? недостаточно подозрительны? Во всяком случае, здание церкви зиждется на южной свободе и свободомыслии духа и, равным образом, на южной подозрительности к природе, человеку и духу – оно зиждется на совершенно ином знании человека, опыте о человеке, нежели тот, которым обладал Север. Лютеровская Реформация во всем ее размахе была возмущением самой ограниченности против чего-то многогранного, говоря осторожно, грубым, обывательским непониманием, которому многое надо простить, — не понимали знамения торжествующей церкви и видели только коррупцию, превратно толковали аристократический скепсис, ту роскошь скепсиса и терпимости, которую позволяет себе всякая торжествующая, самоуверенная власть… Нынче достаточно ясно предстает взору, сколь фатально, наобум, поверхностно, неосторожно подходил Лютер ко всем кардинальным вопросам власти, прежде всего как человек из народа, которому совершенно недоставало наследия господствующей касты, самого инстинкта власти: так что его творение, его воля к восстановлению того римского творения стала, без его желания и ведома, лишь началом разрушения. В порыве честного негодования он распутывал, он разрывал там, где старый паук ткал столь тщательным и долгим образом. Он выдал каждому на руки священные книги, — тем самым они попали, наконец, в руки филологов, т.е. отрицателей всякой веры, зиждущейся на книгах. Он разрушил понятие церковь, отбросив веру в богодухновенность соборов: ибо только при условии допущения, что инспирирующий дух, заложивший основания церкви, все еще живет в ней, все еще строит, все еще продолжает воздвигать свой дом, понятие церковь сохраняет силу. Он вернул священнику половое сношение с женщиной: но способность к благоговению, присущая вообще народу и прежде всего женщине из народа, на три четверти поддерживается верой в то, что исключительный человек и в этом пункте, как и в прочих пунктах, будет исключением, — именно здесь народная вера во что-то сверхчеловеческое в человеке, в чудо, в искупительную силу Бога в человеке обретает себе своего утонченнейшего и каверзнейшего адвоката. Лютер, после того как он дал священнику женщину, должен был отнять у него тайную исповедь, это было психологически верным решением: но вместе с этим был, по существу, упразднен и сам христианский священник, глубочайшая полезность которого всегда состояла в том, чтобы быть священным ухом, скрытным колодцем, гробовой доской для всяческих тайн. Каждый сам себе священник – за подобного рода формулами и их мужицким лукавством пряталась у Лютера лютая ненависть к высшему человеку и господству высшего человека, как оно было намечено церковью: он разбил идеал, которого сам не мог достигнуть, в то время как казалось, что он ненавидит и поражает вырождение этого идеала. Невозможный монах, он фактически отпихнул от себя господство homines religiosi: таким образом он осуществил в пределах церковного общественного порядка то самое, с чем он так нетерпимо боролся в связи с бюргерским порядком, — крестьянскую войну. – Все, что только ни выросла вслед за этим из его Реформации, все хорошее и дурное, что и сегодня уже может быть приблизительно подсчитано, — кто был бы столь наивным, чтобы просто хвалить или порицать Лютера за эти последствия? Он безвинен во всем, он не ведал, что творил. Обмеление европейского духа, главным образом на Севере, его одобродушивание, если угодно выразить это моральным словом, изрядно продвинулось вперед с лютеровской Реформацией, в этом нет никакого сомнения; и равным образом через нее возросла подвижность и непоседливость духа, его жажда независимости, его вера в право на свободу, его натуральность. Если хотят, в конечном счете, воздать ей должное в подготовке и поощрении того, что мы сегодня чтим как современную науку, то к этому конечно же следует добавить, что она виновна также и в вырождении современного ученого, в свойственном ему недостатке благоговения, стыдливости и глубины, во всей наивной чистосердечности и обывательщине в делах познания, короче, в том плебействе духа, который характерен для двух последних столетий и от которого нас еще нисколько не избавил даже недавний пессимизм – и современные идеи принадлежат все еще к этой крестьянской войне Севера против более холодного, более двусмысленного и недоверчивого духа Юга, который воздвиг себе в христианской церкви величайший свой памятник. Не будем в конце концов забывать, что такое церковь, и как раз в противоположность всякому государству: церковь есть прежде всего структура господства, гарантирующая высший ранг более духовным людям и настолько уверенная в могуществе духовности, что запрещающая себе всякие более грубые средства насилия, — уже одним этим церковь при всех обстоятельствах есть более аристократическая интуиция, чем государство.

| Он считал, что зачем ему любить кого-то, если сейчас должны любить его. Да и сам Оскар Уайльд, кстати, не был таким уж ангелом. Например, в свете прокатилось известие, что Уайльд – человек нетрадиционной ориентации. И так как в то время геи как таковые были мало известны народу, и мало кто вообще знал, что это такое и зачем, то он был предан суду. Суд постановил решение, что надо отсидеть в тюрьме два года. В тюрьме он пересмотрел свои взгляды и стал католиком. Этим мы видим, что постоянное стремление к красоте, к званию в народе приводит к совершению преступлений. И сама постановка Оскара Уайльда, что искусство выше жизни, показана здесь. То есть, стараясь уйти от действительности, незнание что делать родило эстетизм. А по идее лорда Генри, целью искусства является удовлетворение своих личных удовольствий пока молодой, а обезображиваются пусть другие. Но Дориан уже слишком далеко зашел. И хотя он уже даже захотел стать лучше, даже сделал первый хороший поступок в своей жизни – бросил девушку из деревни, которую не стал втаптывать в грязь, – но это ничего не изменило. Он думал, что, сделав что-то хорошее, портрет начнет изменяться, но это было лишь зрительным обманом самого себя. Просто Дориан Грей выбрал сам свой путь в жизнь и должен был сам поплатиться неотчищенной душой. Тогда он возненавидел себя, пусть этого не осознавая. В конце он бросается ножом на портрет, но ударил лишь себя. Из этого можно сказать, что произведение является парадоксальным.

Я считаю, что история Дориана Грея обсуждает неправильные гиденистические принципы и наклонности: искусство вечно, ему неведома смерть, осуждение действительности и теории гиденизма. Оскар Уайльд выбрал Дориана главным героем, потому что Грей – один из красивейших людей. О ком еще может писать эстет. Сжатый в тисках между двумя гениями, этот простой человек поранил свою душу, но внешне он все же был прекрасен.

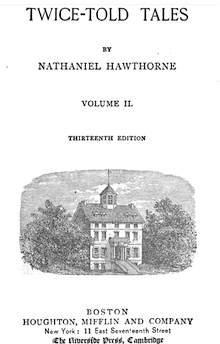

Я не остался равнодушен к произведению Портрет Дориана Грея. Оно мне понравилось, даже немножко шокировало. В нем ясно, со всей силы доказано, что разнообразные подлости и поступки, и в том числе искусство, не выше жизни, а совсем наоборот. Последним действием Дориана Оскар Уайльд идет сам наперерез своей теоретической концепции. Все-таки он человек-парадокс! ШекспирПо материалам сочинений студентов техникума В XVI веке эпоха становится Просвещением, натуральное хозяйство отменяется, и Шекспир объявляет гуманизм передовым течением, то есть, чтобы личность стала центром общественных размышлений и отношений. Буржуазия объединяется с народом и навязывает им укоренение пуританских требований.

В такой замысловатой обстановке и родился У. Шекспир, самый отличившийся английский драматург. Родился он в своем родном городе Стрэтфорде-на-Эйвоне в 1564 — 1616. Его пьесы сразу заслужили очень хорошее внимание, потому что он сильно отражал трагизм в столкновении двух начал гуманистических чувств, т.е. чистой и благородной человеческой пошлости и подлости, а его лирические сцены трогательны каким-то незаметным трагизмом. Например, в Гамлете мы замечаем, как лучшие люди зачастую гибнут под натиском других людей. Гамлет был принцем и за это жил при дворе короля Клавдия. Все те пакости, которые происходили на дворе, Гамлет постоянно принимал как состояние мира. И тогда он устремляется на размышления о том, что бороться ли за справедливость или плюнуть, и пусть живут, как хотят. Он так и говорит свою популярную фразу: У Гамлета возникает также мысль о самоубийстве, но это не входит в его планы, поэтому он устраивает сцену. За время сцены он беспощадно убеждается, какой Клавдий виновный, но продолжает откладывать свою месть, и поэтому развитие сюжета становится основной трагедией. Это во многом достигается безумством принца, который не уверен как погибнуть, чтобы доказать свою правоту. Показывается ситуация таким образом, что не сразу догадаешься. Перед смертью он высказывает пожелание о том, чтобы люди знали о его жизни и борьбе. Из-за этого становится ясно, что он имел в виду, говоря быть или не быть.

Еще одна увлекательная трагедия Шекспира – Король Лир. В этой трагедии мы замечаем, как Лир познает неблагодарных дочерей, как он потом, пользуясь своими личными чертами характера, призывает природу отомстить за нарушение принципов отношений детей и родителей. С начала истории Лир описывается для читателя как слепой король, потому что он не видит образа жизни общества, его нужды и плохой нравственности. Здесь же сильно отражено, как всякую несправедливость он понимает только после многочисленных страданий. Рядом Шекспир проводит одну параллель про Глостера, и этим он показал, что случаи не единичны, а случай Лира вообще объявляется типичным.

Самые отличительные качества в своих произведениях Шекспир уделяет шутам. Шут всегда имеет право внушать истину своему господину. В своих репликах он рассуждает о представлениях реального мира, о лживых поступках его дочерей, о конфликтной ситуации в борьбе добра и зла. Из-за этого Лир понимает все слишком поздно, и его смерть считается избавлением от пыток со стороны грубого и буржуазного мира.

Со стороны Шекспира мы видим то, что он решается бороться против зла, для этого он и писал свои трагедии. Шекспир после своей смерти признает упадок Возрождения, и этим становится ясно, что страдания и пытки зачастую приводят людей к гуманистическим тенденциям и основным принципам равенства. Основной принцип – это то, к чему они стремятся. Lorem Ipsum Самая известная текстовая рыба. И почему-то никем адекватно не переведенная. Обнаружив это, я поднапрягся, изучил древнюю латынь, не менее древний греческий, еще несколько сопутствующих языков и перевел-таки этот Lorem Ipsum на русский язык.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.

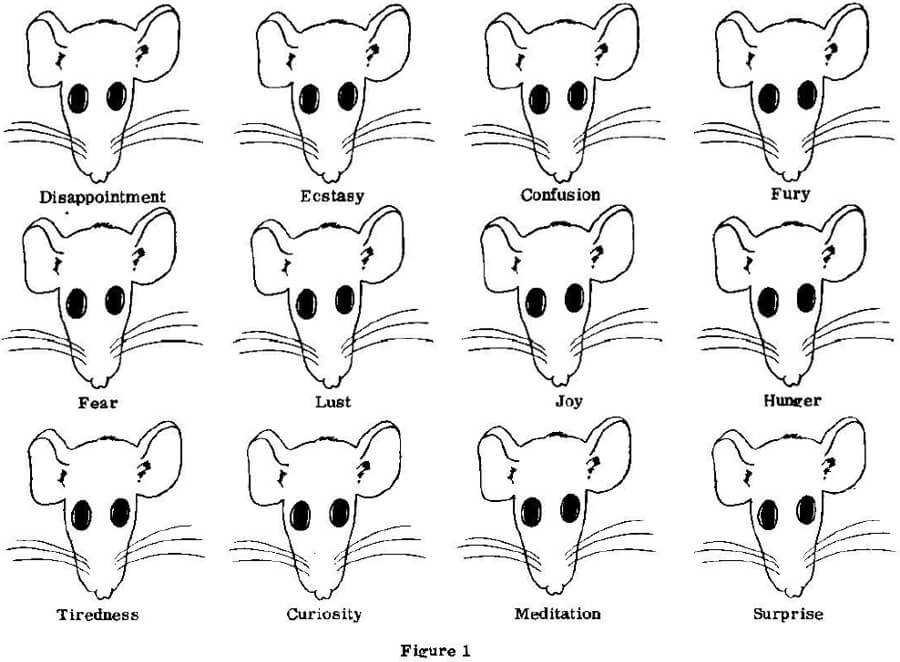

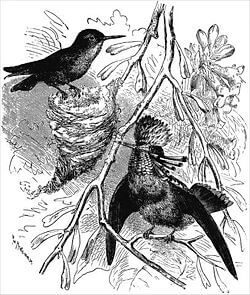

Sed ut perspiciatis, unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam eaque ipsa, quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt, explicabo. nemo enim ipsam voluptatem, quia voluptas sit, aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos, qui ratione voluptatem sequi nesciunt, neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum, quia dolor sit, amet, consectetur, adipisci velit, sed quia non numquam eius modi tempora incidunt, ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. ut enim ad minima veniam, quis nostrum exercitationem ullam corporis suscipit laboriosam, nisi ut aliquid ex ea commodi consequatur? quis autem vel eum iure reprehenderit, qui in ea voluptate velit esse, quam nihil molestiae consequatur, vel illum, qui dolorem eum fugiat, quo voluptas nulla pariatur? Сводки с научных фронтовЛовеласы женатые и не очень Американские ученые Билл Женби и Сэм Билби из Калифорнийского института брака и безбрачия путем долгих инсинуаций, подстав и мыканий обнаружили интересный феномен: оказывается, ловеласы безбрачные решают, на какую именно жертву им польститься, наблюдая за тем, кому отдают предпочтение их более искушенные товарищи – ловеласы забракованные. Как считают ученые, это одно из свидетельств того, что ловеласы могут учиться, в том числе и наблюдая за поведением своих уже окольцованных предшественников.

Изучая подопытных в свободной, располагающей к общению обстановке, ученые пришли к выводу, что ловеласы безбрачные видят и копируют поведение более старших и опытных. С помощью нескольких «приманок», в строгих платьях и провокационных, с вызывающим поведением и скромным, в разных комбинациях, а также при помощи специального стекла, односторонне прозрачного, позволявшего молодым ловеласам следить за действиями заматеревших, но не позволявшего сразу следовать за ними, ученые установили, что молодым небезразлично, на каких именно женщин падки kobelius jenatikus. Чтобы исключить воздействие личной сексапильности приманок, исследователи повторили опыт с искусственными подсадными куклами.

Ловеласы безбрачные, которые видели, к кому липнут ловеласы забракованные, независимо от того, были ли это живые девушки или куклы, имели в два раза больше шансов ринуться за расположением именно этих объектов, когда наступала их пора действовать. Это тем более удивительно, что такое слепое копирование происходило даже без обычного для ловеласов разных возрастов обмена бахвальными историями соблазнений и покорений.

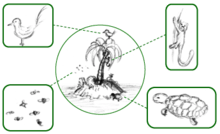

Как считают ученые, данный феномен имеет как положительные, так и отрицательные стороны. К положительным они относят то, что молодые ловеласы способны к какому-никакому, но все же обучению. С другой стороны, полный или даже частичный отказ от собственного мнения и бездумное следование чужому поведению и вкусу могут, по мнению Билла Женби и Сэма Билби, довести человечество до цугундера. Бензиновая незадача Продавцы бензина в одном из карликовых государств Океании столкнулись с неожиданной проблемой. После того как они понастроили перерабатывающих заводов и заключили договоры на поставки нефти, оказалось, что продавать бензин в этом государстве некому, потому что карлики совершенно не пользуются автомобилями, предпочитая им самокаты и трехколесные велосипеды. Более того, когда продавцы попытались популяризовать автомобили и показали карликам самый маленький из них, Оку, карлики в ужасе от увиденного разбежались. Асилютовый хренопласт Аналитики рынка товаров народного потребления бьют тревогу. По их данным потребление асилютового хренопласта, а соответственно и его производство в России, не просто катастрофически упало, но и вообще не поднималось с нулевой отметки. Эксперты считают, что все дело в том, что ни население, ни специалисты не имеют понятия о том, что это за хренопласт такой и на кой ляд он нужен. Общественное питание Рынок общественного питания в России процветает и собирается процветать и дальше. — Это не может не радовать, – комментирует ситуацию председатель Комиссии по надзору за правильным и своевременным приемом пищи З.З. Чавкающих. — Это значит, что общество питается, что свойственно только здоровым, стабильным обществам. А раз питается общество, то, как показывает практика, питается и большинство его членов. Иными словами, кто жует, тот живет

Образовательные новинки В Министерстве образования принято решение усовершенствовать некоторые разделы учебников по математике. Так, вместо надоевших всем детям примеров на умножение и деление дробей столбиком появятся задания примерно такого содержания: Возьмите свой калькулятор и перемножьте и разделите на скорость следующие дроби. Приз в виде пятерки получает тот, кто сделал это первым. Дополнительные призы в виде четверок и троек получат те, кто сообщит об окончании задания наиболее громогласно или наиболее оригинально.

Специалисты считают, что такое предъявление задач лучше соответствует современному ритму жизни и отвечает чаяниям школьников, давно предпочитающих язык рекламы любому другому языку.

|