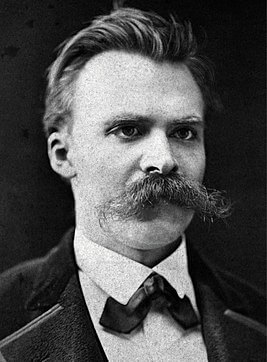

Фридрих Ницше Фридрих Ницше

Пятая книга. Мы, бесстрашныеCarcasse, tu trembles? Tu tremblerais bien

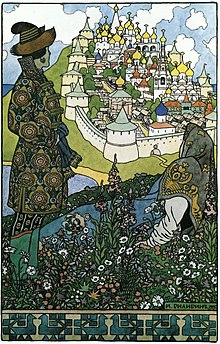

Davantage, si tu savais, ou je te mene365. Отшельник говорит еще разИ мы общаемся с людьми, и мы скромно облачаемся в одежду, в которой нас узнают, принимают, ищут, и в ней отправляемся в общество. Т.е. в среду переодетых людей, не желающих так называться; и мы поступаем, как все умные маски, и вежливо выставляем за дверь всякое любопытство, касающееся не только одежды. Но есть и другие способы и фокусы общаться среди людей, с людьми: например, в качестве привидения, — что весьма уместно, если хочешь поскорее избавиться от них и нагнать на них страху. Проба: нас ловят и не могут поймать. Это пугает. Или: мы входим сквозь запертую дверь. Или: когда все огни погашены. Или: после того, как мы уже умерли. Последнее есть фокус посмертников par excellence. — А что вы думаете? – сказал однажды нетерпеливо один такой.

– Была бы у нас охота выносить эту чужбину, холод, гробовую тишину, все это подземное, скрытое, немое, неизведанное одиночество, которое у нас зовется жизнью и с таким же успехом могло бы зваться смертью, когда бы мы не знали, что из нас получится, — и что мы только после смерти приходим к нашей жизни и становимся живыми, ах! слишком живыми! мы, посмертники!

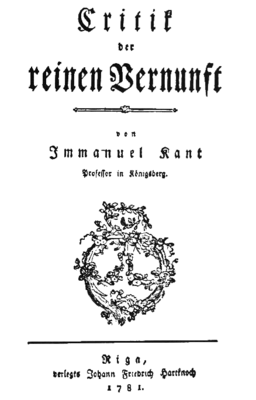

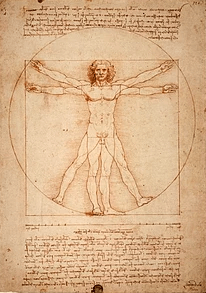

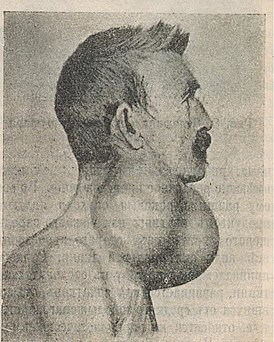

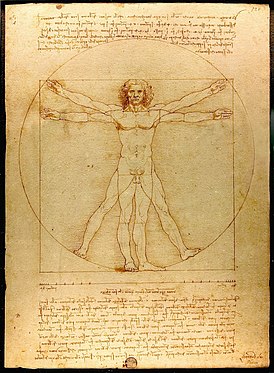

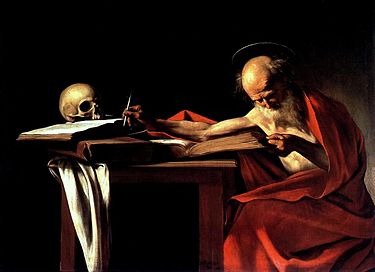

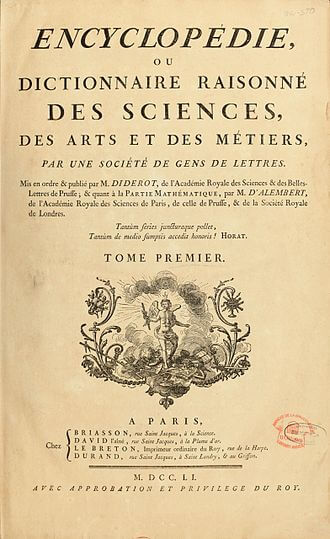

366. В связи с одной ученой книгойМы не принадлежим к тем людям, которые начинают мыслить лишь в окружении книг, от соприкосновения с книгами, — мы привыкли мыслить под открытым небом, на ногах, прыгая, карабкаясь повсюду, танцуя, охотнее всего в одиноких горах или у самого моря, там, где даже тропинки становятся задумчивыми. Наши первые вопросы в связи с оценкой книги, человека и музыки гласят: может ли он ходить? больше: может ли он танцевать?.. Мы редко читаем, мы от этого читаем не хуже – о, сколь быстро угадываем мы, каким путем некто пришел к своим мыслям, сидя ли перед чернильницей, со вдавленным животом, склонив голову над бумагой; о, сколь быстро сводим мы счеты с его книгой! Сдавленные потроха выдают себя – можно биться об заклад – так же, как выдает себя спертый комнатный воздух, комнатный потолок, комнатная теснота. – Таковы были мои чувства, когда я как раз захлопнул одну честную ученую книгу, с благодарностью, с большой благодарностью, но и с облегчением… В книге, вышедшей из-под пера ученого, почти всегда есть и что-то давящее, придавленное: специалист где-нибудь да всплывает на поверхность со своим рвением, своей серьезностью, своей озлобленностью, своей переоценкой угла, в котором он сидит и прядет, своим горбом – у всякого специалиста свой горб. Ученая книга всегда отражает покалеченную душу: всякое ремесло калечит. Свидеться бы с друзьями, с которыми прошла юность, после того как они овладели своей наукой: ах, случается и обратное! Ах, и сами они отныне и навсегда захвачены и одержимы ею! Вросшие в ее угол, придавленные до неузнаваемости, несвободные, потерявшие равновесие, осунувшиеся, угловатые ко всем и везде, и только в одной позиции изрядно круглые, — умиляешься и умолкаешь, вновь обретая их такими. Всякое ремесло, допустив даже, что оно имеет золотой пол, имеет над собою еще и свинцовую крышу, которая давит и давит на душу, покуда не придавливает ее до причудливой кривизны. Тут уж ничего не изменишь. Пусть не думают, что можно было бы избежать этого обезображивания путем какого-либо искусства воспитания. Мастерство всякого рода дорого обходится на этой земле, где, возможно, все обходится слишком дорого; делаешься человеком своего ремесла даже ценою того, что при носишь себя в жертву своему ремеслу. Но вы хотите добиться этого иначе – дешевле прежде всего, удобнее, — не правда ли, мои господа современники? Что ж! Но тогда вы тотчас получаете еще и нечто другое в придачу, именно, вместо ремесленника и мастера – литератора, вертлявого, многоопытного литератора, у которого, конечно, нет горба – не считая того, который он изображает перед вами в качестве приказчика духа и носильщика образования, — литератора, который, собственно, есть ничто, но репрезентирует почти все, который разыгрывает из себя и представляет знатока и который со всей скромностью берет на себя роль получать вместо него плату, почести, славу. – Нет, мои ученые друзья! Я благословляю вас еще и из-за вашего горба! И за то, что вы, подобно мне, презираете литераторов и тунеядцев образования! И что вы не умеете торговать духом! И сплошь имеете мнения, которые не выражаются денежным курсом! И что вы не представляете ничего такого, чем вы не являетесь на деле! Что единственная ваша воля – стать мастерами своего ремесла, испытывая благоговение перед всякого рода мастерством и умелостью и самым беспощадным образом отклоняя все призрачное, полуправдивое, принаряженное, виртуозное, демагогическое, актерское in litteris et artibus, — все то, что не может удостоверить себя перед вами по части безусловной правдивости воспитания и подготовительной выучки!

367. Как прежде всего следует различать произведения искусстваВсе, что создается в помыслах, в стихах, живописи, музыке, даже в архитектуре и скульптуре, принадлежит либо монологическому искусству, либо искусству перед свидетелями. К последнему надо причислить еще и то мнимое монолог-искусство, которое заключает в себе веру в Бога, всю лирику молитвы: ибо для набожного не существует еще никакого одиночества, — честь этого изобретения принадлежит нам, безбожникам. Я не знаю более глубокого различия, характеризующего его оптику художника, чем следующее: смотрит ли он на свое становящееся творение – глазами свидетеля, или он забыл про мир, что является существенной чертой всякого монологического искусства, — оно покоится на забвении, оно есть музыка забвения.

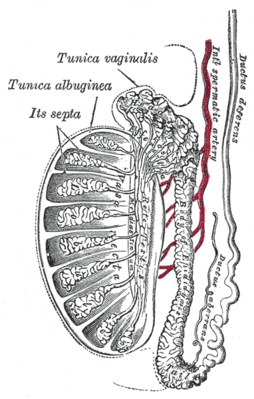

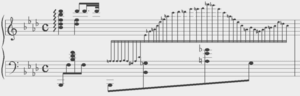

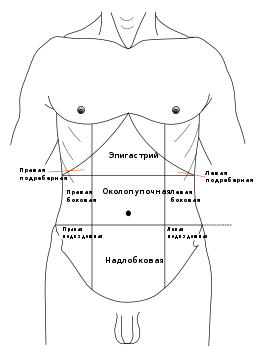

368. Циник говоритМои возражения против музыки Вагнера суть физиологические возражения: к чему еще переряжать их в эстетические формулы? Мой факт заключается в том, что я уже не дышу с легкостью, когда на меня действует эта музыка; что на нее тотчас же начинает злиться и роптать моя нога – со своей потребностью в такте, танце, марше, с требованием от музыки прежде всего восторгов, заключающихся в хорошем ходе, шаге, прыжке, танце. – Не протестует ли, однако, и мой желудок? мое сердце? мое кровообращение? мои внутренности? Не становлюсь ли я при этом внезапно охрипшим? – Итак, я спрашиваю себя: чего, собственно, хочет все мое тело от музыки вообще? Я думаю, своего облегчения: как бы того, чтобы все животные функции были ускорены легкими, смелыми, шаловливыми, самоуверенными ритмами; как бы того, чтобы медная, свинцовая жизнь озолотилась золотыми, хорошими, нежными гармониями. Моя тоска хочет отдохнуть в тайниках и пропастях совершенства: для этого нужна мне музыка. Что мне драма! Что мне судороги ее нравственных экстазов, в которых народ находит свое удовлетворение! Что мне весь мимический фокус-покус актера!.. Вы угадали, я создан антитеатралом по существу, — но Вагнер, напротив, был по существу человеком театра и актером, самым вдохновенным мимоманом из всех когда-либо существовавших, так же и как музыкант!.. И, говоря мимоходoм: если теорией Вагнера было, что драма есть цель, а музыка всегда лишь ее средство, — то практикой его, напротив, было от начала до конца, что поза есть цель, драма же, а также и музыка лишь ее средство.

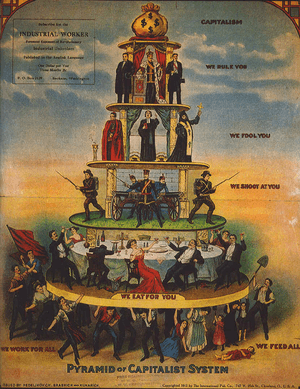

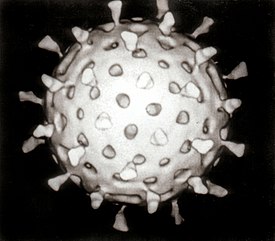

Музыка как средство для толкования, усиления, углубления драматических жестов и актерской ощутимости; и вагнеровская драма лишь повод для многих драматических поз! Он обладал, наряду со всеми другими инстинктами, командующими инстинктами великого актера, во всем исключительно: и, как сказано, также в качестве музыканта. – Однажды я не без труда уяснил это одному честному вагнерианцу: и у меня были основания еще добавить к этому: будьте же немножко честнее по отношению к самому себе: мы же не в театре! В театре честны только в массе; в одиночку же лгут, облыгают себя. Оставляют самих себя дома, когда отправляются в театр, отказываются от права на собственный язык и выбор, на свой вкус, даже на свою храбрость в том виде, в каком имеют и оттачивают ее в собственных четырех стенах на Боге и человеке. В театр никто не приносит с собою утонченнейших чувств своего искусства, даже художник, работающий для театра: там становишься народом, публикой, стадом, женщиной, фарисеем, голосующим скотом, демократом, ближним, окружением, там даже и самая личная совесть подчиняется нивелирующим чарам подавляющего большинства, там действует глупость, как похоть и очаг инфекции, там царствует сосед. Там становишься соседом…

369. Наше сосуществованиеНе должно ли нам, художникам, сознаться себе в том, что в нас есть некое зловещее различие между нашим вкусом и, с другой стороны, нашей творческой силой, которые странным образом существуют, продолжают существовать и растут сами по себе, — я хочу сказать, имеют совершенно различные степени и tempi старости, юности, зрелости, дряблости, рыхлости? Та что, к примеру. Какой-нибудь музыкант мог бы всю жизнь творить вещи, противоречащие тому, что ценит, смакует, предпочитает его избалованное ухо слушателя, сердце слушателя: ему и не было нужды знать об этом противоречии! Можно, как свидетельствует мучительный и едва ли не регулярный опыт, с легкостью превзойти своим вкусом вкус своей силы, не подавляя тем самым последнюю и не препятствуя ее проявлению; но может случиться и нечто обратное, — и вот на это-то и хотел бы я обратить внимание художников. Постоянно творящий, некая мать в человеке, в великом смысле слова, некто, не желающий знать и слышать ни о чем, кроме беременностей и яслей своего духа, просто не располагающий временем для раздумий над собой и над своим творением, для сравнений, нисколько не склонный все еще развивать собственный вкус и попросту забывающий о нем, предоставляющий ему стоять, лежать или падать, — такой художник, должно быть, создает в итоге произведения, до которых он далеко еще не дорос своим суждением: и оттого городит о них и о себе чепуху – не только на языке, но и в мыслях. У плодовитых художников это, на мой взгляд, почти нормальное соотношение – никто не знает ребенка хуже родителей, — и это значимо даже, если взять чудовищный пример, для всего греческого мира поэтов и художников: он никогда не ведал, что творил…

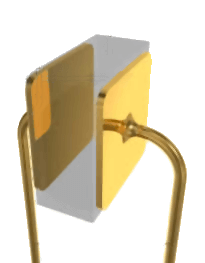

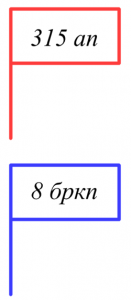

| Придраться не к чему. Правда, в большинстве заведений России нет кул-румов. Это плохо, но при большом проливе не критично. Собственно, главное в пиве это аромат и вкус, и если редакция Пивологии не чувствует в пиве окисла или заражения, она его, пиво, пьет, даже если кег стоит под барной стойкой и пиво прогоняют через поточный охладитель.

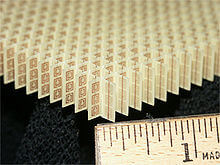

Правило пятое: контролируй трубки Поинтересуйтесь у бармена, когда последний раз чистили трубки. В идеале эта процедура должна выполняться каждый день. Если это делать раз в неделю, то в трубке забродят старые дрожжи — и тогда даже самое хорошее пиво, которое будут наливать через нее, получится с кисловатым привкусом.

✓ дело, конечно, хорошее. Правда, не всякий бармен возьмет и честно ответит;

✓ дрожжи в трубке скорее не забродят, а помрут и протухнут.

Правило шестое: внимание бармену Смотрите, как бармен наливает пиво. Настоящий мастер сначала стакан ополоснет водой. И вытирать не станет, бокал под пиво должен быть мокрым. Тогда напиток как бы цепляется за стакан, а не за невидимую глазу пыль.

Согласны.

Правило седьмое: контроль! Некоторые умельцы на баре умудряются и 0,3 литра налить так, что кажется 0,5. Контролируйте процесс!

Обратно согласны. Подскажем лишь, как оценить объем при обильной пенной шапке. Пена оседает в пиво примерно на половину своей высоты.

Правило восьмое: ищи круги От хорошего пива после каждого глотка на стакане или на кружке внутри остается пенная полоска. Десять глотков – десять полосок. Вам может не понравиться пиво по вкусу, но, по крайней мере, вы можете быть уверены, что это был настоящий продукт. Ну а если еще и по вкусу понравилось – то вы нашли именно свое пиво!

Правило девятое: смотри на стакан! Хороший показатель – остатки пены на стакане после того, как вы напиток выпили. Это как молоко: настоящее деревенское выпьешь, и стенки стакана белые, а если нет, то просто была белая обезжиренная вода.

Опять это хорошее пиво. Не всякий стиль оставляет эти круги, ибо не во всяком пиве достаточное количество веществ, формирующих стойкую пену. Ну и оценивать по этим кругам настоящесть продукта несколько наивно. Окисленное пиво их тоже оставляет.

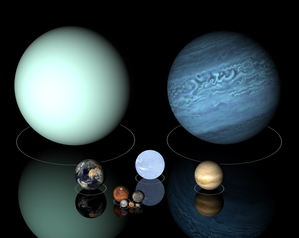

Правило десятое: половой вопрос Для женщин предпочтительнее пиво светлых сортов, оно, как правило, слабее. Ну, или хотя бы полутемных. Иногда еще делают специальное женское пиво, с добавлением шоколада, фруктов и т.д.

✓ Наглая ложь. Тем более от владельца чешской пивоварни. В той же Чехии темные сорта зачастую легче светлых. И именно темное пиво в Чехии считается более женским напитком, не только из-за крепости, но и из-за оттенков, которые дают темные солода: карамель, кофе, шоколад;

✓ утверждать, что для женщин предпочтительнее светлое пиво это все равно что заявлять женщинам белый хлеб подходит лучше черного, а тушеная картошка лучше жареной. И вообще, с чего это авторы за женщин решают, что им пить?

Правило одиннадцатое: какая тара? какая разница! Что лучше взять: пиво в банке или бутылке? Или вообще на розлив? Не важно! Это раньше считалось, что темное стекло самый предпочтительный вариант.Теперь технологии любую тару сделали пригодной и конкурентоспособной.

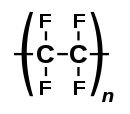

Надо упомянуть, что ПЭТ категорически не годится для хранения пива — полиэтилентерефталат не герметичен и пропускает кислород внутрь, а углекислоту наружу. |