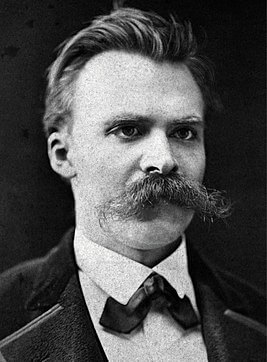

Фридрих Ницше Фридрих Ницше

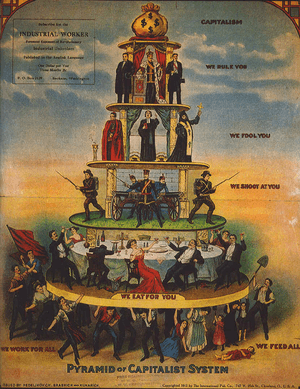

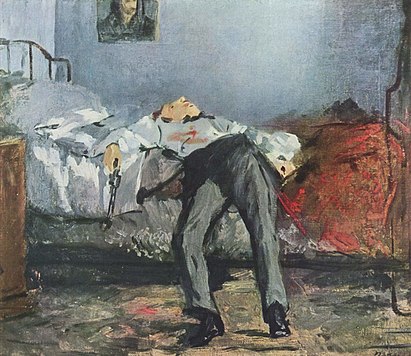

Вторая книгаЧто как раз такой знаток людей и толпы, как Шамфор, спешил на выручку толпе, а не оставался в стороне в философском самоотречении и обороне, это я могу объяснить себе не иначе как следующим образом: инстинкт в нем был сильнее его мудрости и никогда не был удовлетворен, инстинкт ненависти ко всякому знатному происхождению: быть может, старая, слишком понятная ненависть его матери, священно заговорившая в нем из любви к матери, — инстинкт мести, затаившийся в нем с детских лет и ждущий удобного момента отомстить за мать. И теперь жизнь и гений его и, ах! всего сильнее отцовская кровь в его жилах – в течение многих, многих лет – соблазняли его примкнуть именно к этой знати и сравняться с нею! В конце концов, однако, ему стал невыносим его собственный вид, вид старого человека при старом режиме; пылкое, страстное покаяние охватило его, и в этом состоянии он облачился в плебейскую одежду, как своего рода власяницу! Упущенная месть обернулась ему нечистой совестью. Оставайся тогда Шамфор хоть на один градус больше философом, революция не получила бы своей трагической остроты и своего самого колючего жала: она выглядела бы гораздо более глупым событием и не оказалась бы таким соблазном умов. Но ненависть и месть Шамфора воспитали целое поколение: эту школу прошли и сиятельнейшие особы. Подумайте-ка над тем, что Мирабо смотрел на Шамфора как на свое высшее и старшее Я, от которого он ждал побуждений, предостережений и приговоров, терпеливо снося их, — Мирабо, принадлежащий, как человек, к совершенно иному рангу величия, чем даже первые среди государственных величин вчерашнего и сегодняшнего дня. – Странно, что, несмотря на такого друга и заступника – сохранились даже письма Мирабо к Шамфору, — этот остроумнейший из всех моралистов остался чужд французам, не иначе как и Стендаль, который, быть может, среди всех французов этого столетия обладал умнейшими глазами и ушами. Оттого ли, что последний, в сущности, заключал в себе слишком много немецкого и английского, чтобы быть еще сносным для парижан? – тогда как Шамфор, человек, богатый душевными глубинами и подоплеками, угрюмый, страдающий, пылкий, — мыслитель, считавший смех необходимым лекарством от жизни и полагавший едва ли не потерянным каждый день, когда он не смеялся, — выглядящий, скорее, итальянцем и кровником Данте и Леопарди, чем французом! Известны последние слова Шамфора: — Ah! Mon ami, — сказал он Сийесу, — je m’en vais enfim de ce monde, ou il faut que le coeur se brise ou se bronze.

Это наверняка не слова умирающего француза!

96. Два оратораИз этих двух ораторов один лишь тогда в полной мере овладевает своим делом, когда предается страсти: только она перекачивает достаточно крови и жару в его мозг, чтобы принудить его высокую духовность к откровению. Другой силится временами достичь того же, произнося свою речь страстно, громко, пылко и увлекательно, — и терпит по обыкновению неудачу. В таких случаях он очень скоро начинает говорить темно и запутанно, преувеличивает, делает пропуски и возбуждает недоверие к разумности своей речи; он и сам ощущает это недоверие и так объясняет себе внезапные скачки к холодному и отталкивающему тону, который вызывает в слушателе сомнение в искренности его страстей. У него всякий раз ум затопляется страстью: возможно, потому что она в нем сильнее, чем у первого. Но он достигает высоты своих сил, когда противостоит бурному натиску чувства и как бы насмехается над ним6 Тогда и выступает весь его ум из засады – логичный, насмешливый, игривый и страшный ум.

97. О болтливости писателейЕсть болтливость гнева – часто у Лютера, также у Шопенгауэра. Болтливость из чересчур большого запаса понятийных формул, как у Канта. Болтливость из любви к постоянно новым оборотам речи по поводу одного и того же предмета: ее находят у Монтеня. Болтливость язвительных натур: кто читает современные произведения, вспомнит при этом о двух писателях. Болтливость из любви к добротным словам и языковым формам: нередко в прозе Гете. Болтливость из чистой склонности к шуму и неразберихе чувств: например, у Карлейля.

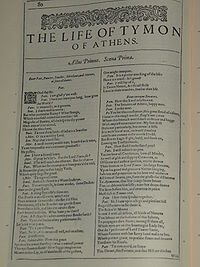

Самое прекрасное, что я мог бы сказать во славу Шекспира, человека, есть следующее: он поверил Бруту и не бросил ни одной пылинки недоверия на этого рода добродетель! Ему он посвятил лучшую свою трагедию – она и поныне называется все еще ложным именем, — ему и ужаснейшему воплощению высокой морали. Независимость души – вот о чем идет здесь речь! Никакая жертва не может здесь быть слишком большой: нужно уметь принести в жертву этому даже лучшего друга, будь он к тому же великолепнейший человек, украшение мира, гений, не имеющий равных себе, — пожертвовать им тогда именно, когда любишь свободу, как свободу великих душ, а от него этой свободе грозит опасность: нечто подобное должен был чувствовать Шекспир! Высота, на которую он возносит Цезаря, есть самая тонкая честь, какую он мог оказать Бруту: лишь таким образом возводит он его внутреннюю проблему в чудовищную степень, а равным образом и душевную силу, смогшую бы разрубить этот узел! – Но была ли то действительно политическая свобода, которая исполнила этого поэта сочувствия к Бруту – сделала его сообщником Брута? Или политическая свобода была лишь символикой чего-то невыразимого? Быть может, мы стоим перед каким-то неизвестным темным событием и авантюрой из жизни собственной души поэта, о чем он мог говорить только символами? Что значит вся гамлетовская меланхолия перед меланхолией Брута! — и, может быть, и ее знал Шекспир, как он знал ту, из личного опыта! Может быть, и у него были свои мрачные часы и свой злой ангел, как и у Брута! – Но каковы бы ни были сходства и таинственные связи, перед цельностью облика и добродетелью Брута Шекспир падает ниц и чувствует себя недостойным и чуждым этого: свидетельство тому он вписал в свою трагедию. Дважды вывел он в ней поэта, и оба раза окатил его таким нетерпеливым и окончательным презрением, что это звучит как крик – крик самопрезрения. Брут, даже Брут теряет терпение, когда входит поэт, чванный, напыщенный, назойливый, какими поэты по обыкновению и бывают, словно некое существо, кажущееся битком набитым возможностями величия, в том числе и нравственного величия, и все же редко доводящее его в философии жизненных поступков до хотя бы обыкновенной честности. — Терплю я шутовство в другое время. Война не дело этих стихоплетов. – Любезный, прочь! — восклицает Брут.

Переведите эти слова обратно в душу поэта, сочинившего их.

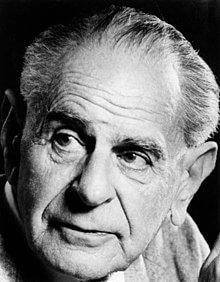

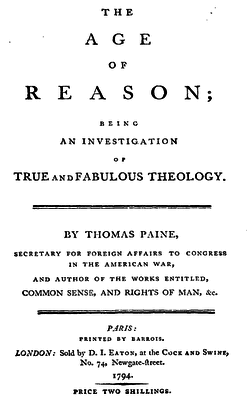

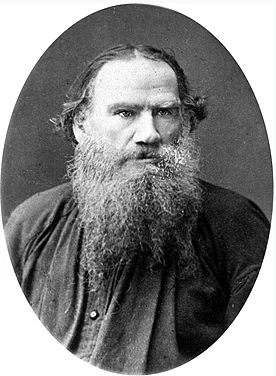

99. Последователи ШопенгауэраТо, что доводится видеть при соприкосновении культурных народов с варварами, когда низшая культура поначалу последовательно заимствует у высшей ее пороки, слабости и излишества, затем отдается их соблазнам и, наконец, через посредничество усвоенных пороков и слабостей перенимает и некоторую толику подлинной силы высшей культуры, — это можно изучать и здесь, не путешествуя в варварские страны, конечно, в несколько утонченном, одухотворенном и не столь осязательном виде. Что же обыкновенно и первым делом перенимают последователи Шопенгауэра в Германии от своего учителя? – те самые, которые сравнительно с его преимущественной культурой должны казаться себе достаточными варварами, чтобы чисто по-варварски поддаться на первых порах ее очарованию и соблазнам. Его ли резкое чутье на факты, его ли взыскание ясности и ума, придающее ему часто столь английскую и столь мало немецкую стать? Или силу его интеллектуальной совести, выдержавшую пожизненное противоречие между бытием и волей и принуждавшую его постоянно и почти в каждом пункте противоречить себе и в сочинениях? Или его чистоту в вопросах церкви и христианского Бога? – ибо здесь он был чист, как ни один из немецких философов до него, так что он жил и умер вольтерьянцем. Или его бессмертное учение об интеллектуальности созерцания, об априорности закона причинности, об орудийной природе интеллекта и несвободе воли? Нет, все это не очаровывает и не ощущается чарующим: но вот мистические увертки Шопенгауэра в тех местах, где опирающийся на факты мыслитель позволяет совращать и портить себя тщеславному влечению быть разгадчиком мира, недоказуемое учение о единой воле, отрицание индивида; в равной мере и развитие есть лишь видимость – он называет мысли Ламарка гениальным абсурдным заблуждением, грезы о гении, бессмыслица о сострадании и об осуществляемом в нем прорыве principii individuationis как источнике всякой моральности, добавим сюда и такие положения: Смерть есть настоящая цель бытия, а priori не может быть прямо отрицаема возможность магического действия, исходящего от уже умершего

– эти и подобные распутства и пороки философа всегда принимаются прежде всего и делаются предметом веры: пороком и распутствам всегда легче всего под жать, и они не требуют долгой подготовки. Но поговорим о знаменитейшем из живущих шопенгауэрианцев, о Рихарде Вагнере. – С ним случилось то, что уже случалось со многими художниками: он ошибся в толковании созданных им образов и не опознал невыраженную философию собственного искусства. Рихард Вагнер до самой середины своей жизни был сбиваем с толку Гегелем; с ним еще раз произошло то же самое, когда он позже вычитал учение Шопенгауэра из своих образов и начал формулировать самого себя в терминах воли, гения и сострадания. Несмотря на это, истинным останется то, что ничто не идет так вразрез с духом Шопенгауэра, как собственно вагнеровское в героях Вагнера, — я имею в виду невинность высочайшего себялюбия, веру в великую страсть, как в нечто само по себе хорошее, одним словом, зигфридовское в облике его героев. — Все это пахнет скорее Спинозой, чем мною, — сказал бы, возможно, Шопенгауэр.

Таким образом, сколь бы достаточны ни были основания, по которым Вагнеру следовало высматривать себе как раз других философов, а не Шопенгауэра, очарование, которому он подпал в связи с этим мыслителем, сделало его слепым не только ко всем другим философам, но даже к самой науке; его искусство все больше стремится выдать себя за подобие и дополнение шопенгауэровской философии, и все выразительнее отрекается оно от более высокого честолюбия стать подобием и дополнением человеческого познания и науки. И к этому совращает его не только вся таинственная роскошь названной философии, которая совратила бы и какого-нибудь Калиостро: соблазнителями были всегда даже отдельные жесты и аффекты философов! Шопенгауэровской является, например, вагнеровская горячность в связи с порчей немецкого языка; и если это подражание следовало одобрить, то не может быть умолчано и то, что стиль самого Вагнера не в малой степени страдает нарывами и опухолями, один вид которых приводил Шопенгауэра в такое бешенство, и что в отношении пишущих по-немецки вагнерианцев вагнерщина начинает выказывать себя столь опасным образом, как выказывала себя разве что какая-нибудь гегельщина. Шопенгауэровской является и ненависть Вагнера к евреям, которым он не способен воздать справедливости в самом великом их деле: ведь евреи суть изобретатели христианства! Шопенгауэровской является попытка Вагнера истолковать христианство, как завеянное зерно буддизма, и предуготовить Европе, путем временного сближения с католически-христианскими формулами и ощущениями, буддийскую эпоху. Шопенгауэровской является проповедь Вагнера в пользу милосердия к животным; предшественником Шопенгауэра в этом был, как известно, Вольтер, который, возможно, уже умел, подобно своим последователям, маскировать свою ненависть к известного рода вещам и людям милосердием к животным. По крайней мере, ненависть Вагнера к науке, звучащая в его проповеди, внушена отнюдь не духом мягкосердечия и кротости – ни, тем паче, как это разумеется само собой, вообще духом. – В конце концов философия художника мало что значит, если она представляет собою как раз философию задним числом и не причиняет никакого вреда самому его искусству. Было бы достаточно опрометчивым невзлюбить художника из-за какого-то случайного, крайне неудачного и надменного маскарада; не будем все-таки забывать, что милые художники вместе и порознь суть немножко актеры, и должны быть актерами, и едва ли протянули бы долго без лицедейства. Останемся верными Вагнеру в том, что есть в нем подлинного и самобытного, — и тем именно, что мы, его ученики, останемся верными себе в том, что есть в нас самих подлинного и самобытного. Оставим ему все его интеллектуальные прихоти и конвульсии и рассудим лучше по справедливости, какое диковинное питание и какие потребности вправе иметь искусство, подобное его искусству, чтобы быть в состоянии жить и расти! Ничего страшного в том, что, как мыслитель, он бывает кругом неправ; справедливость и терпение – не его дело. Достаточно и того, что его жизнь права перед собою и остается таковой: эта жизнь, которая взывает к каждому из нас: Будь мужчиной и следуй не за мной, а за собой! сам за собой!

И наша жизнь должна оказаться права перед нами! И мы должны свободно и бесстрашно, в невинной самостийности расти и расцветать из самих себя! И вот, при размышлении об этом человеке, у меня еще и сегодня, как и прежде, звучат в ушах следующие слова: что страсть лучше стоицизма и лицемерия, что быть честным, даже во зле, лучше, чем утратить себя, подчиняясь традиционной морали, что свободный человек равно может быть и добрым и злым, но что человек несвободный – позор для природы и для него нет ни земного, ни небесного утешения, что, наконец, каждый, кто хочет быть свободным, должен достигнуть этого сам и что свобода никому не падает в руки, как чудесный дар Рихард Вагнер в Байрейте I 431

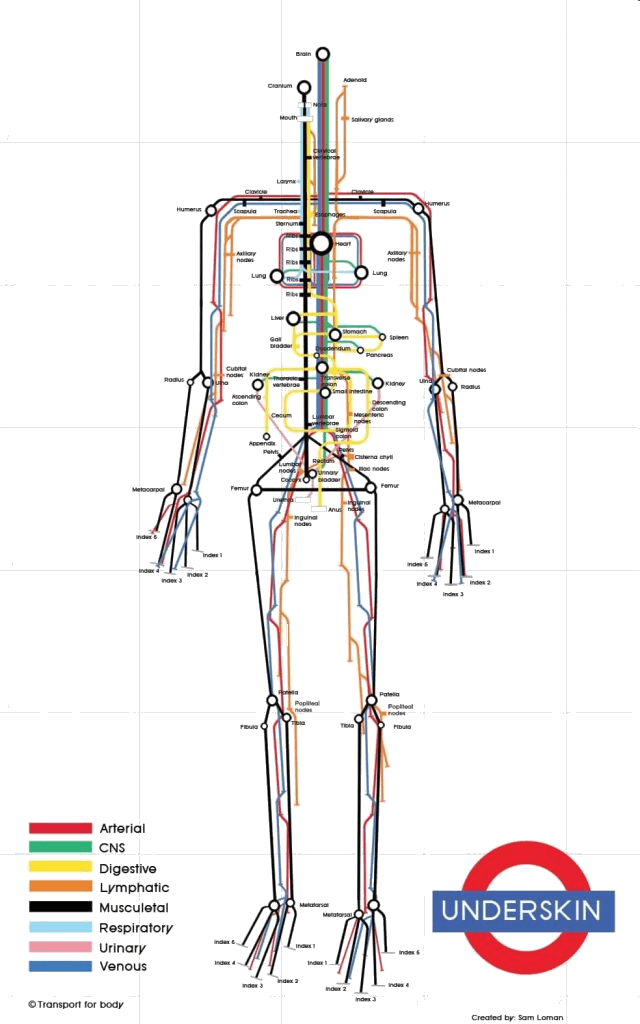

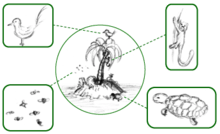

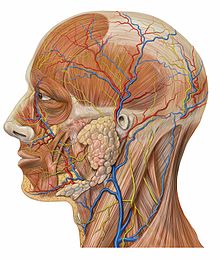

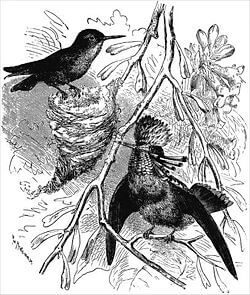

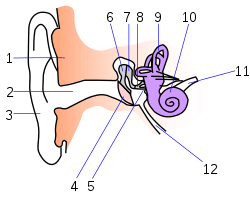

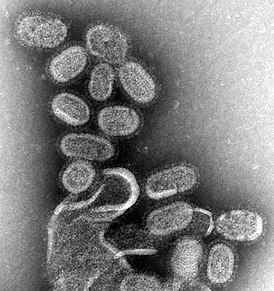

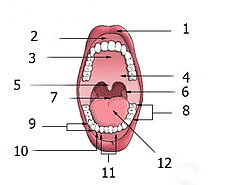

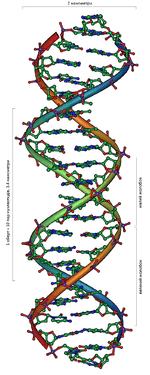

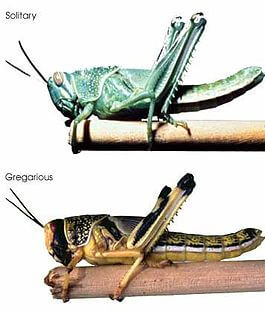

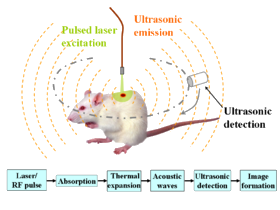

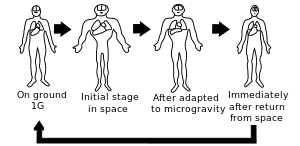

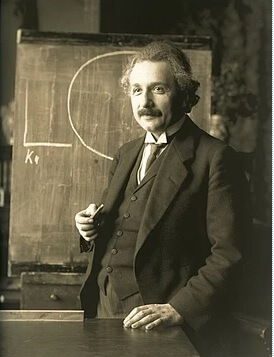

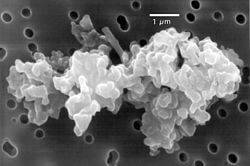

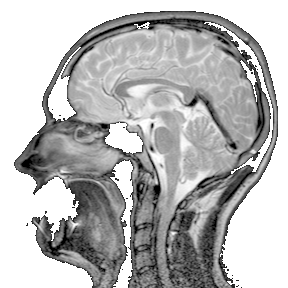

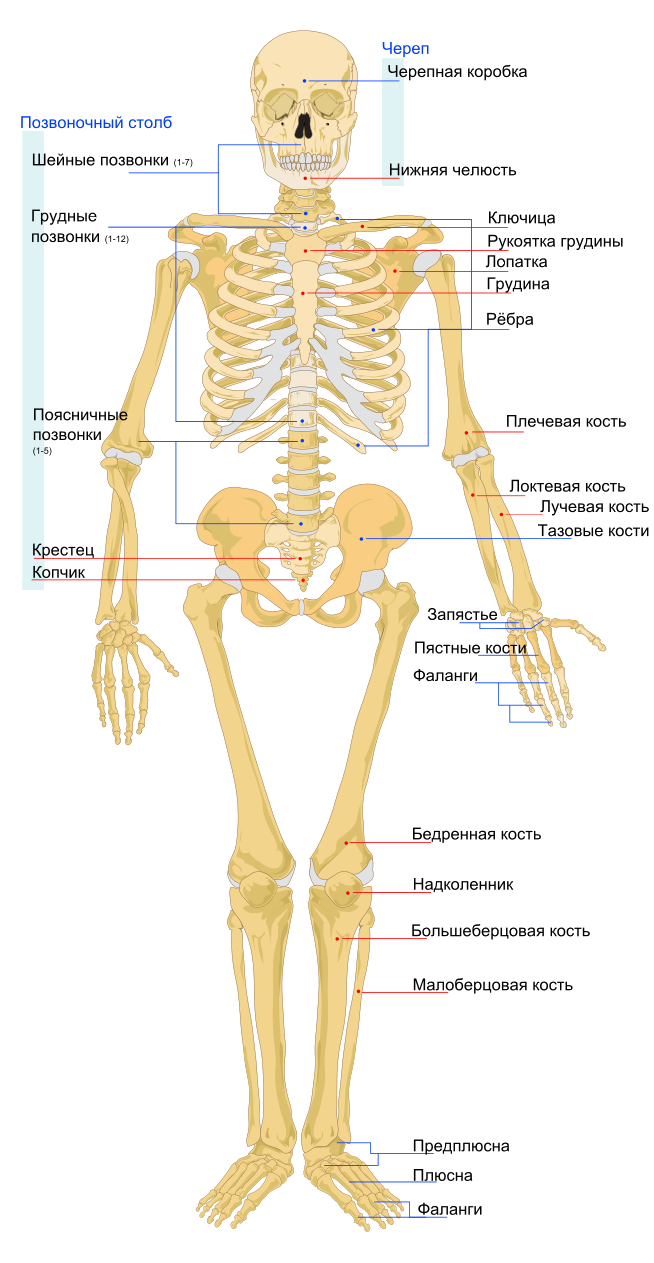

| Максим Агаджанов. Физика в мире животных: дятел и его отбойный молотокНагрузки, которые выдерживает дятел Измерения показывают, что перегрузки, испытываемые дятлом, достигают 1000 — 1200g. Это гораздо больше, чем могут выдержать организмы других животных, включая человека. Мы не в состоянии выдержать перегрузки больше 80 — 100g. Наибольшая перегрузка автомобиля, при которой человеку удалось выжить — 179,8g. Парашютисты при раскрытии парашюта испытывают перегрузки вплоть до 10g. Летчики, выполняющие фигуры высшего пилотажа, получают перегрузки вплоть до 12g.

Клюв дятла достаточно прочный для того, чтобы долбить дерево и не ломаться или деформироваться. Кончик клюва большинства видов дятлов похож на зубило. Благодаря этому птицы могут «работать» с самыми твердыми видами древесины. При активном долблении повышается температура головного мозга. Поэтому дятел не может все время долбить, ему приходится делать перерывы, чтобы сбросить температуру.

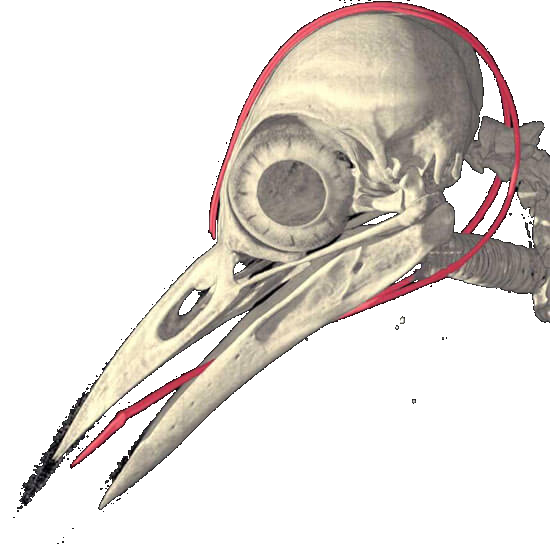

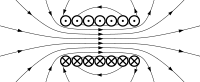

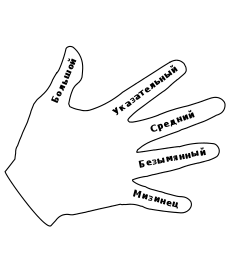

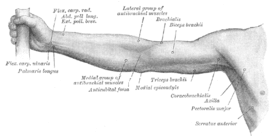

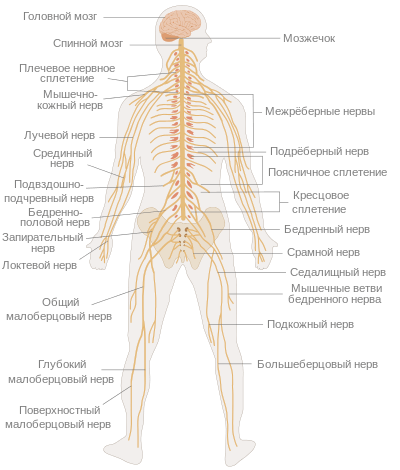

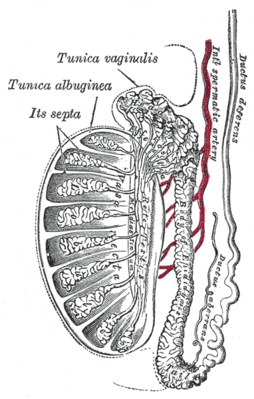

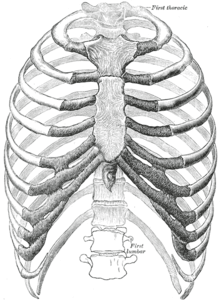

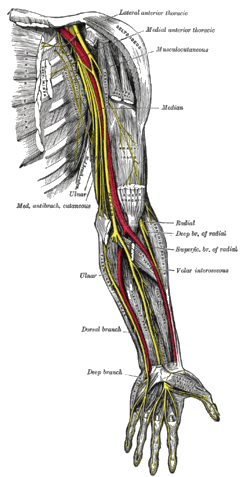

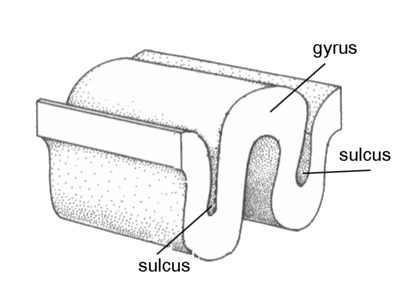

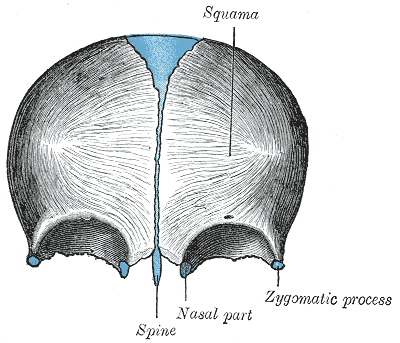

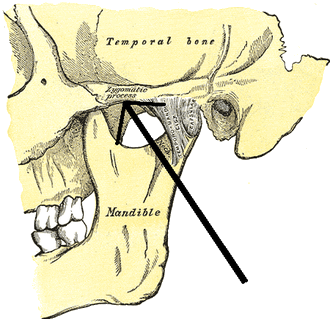

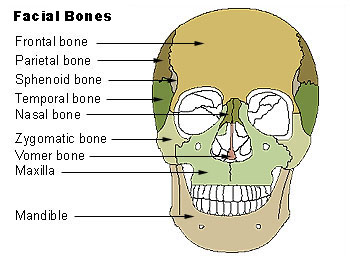

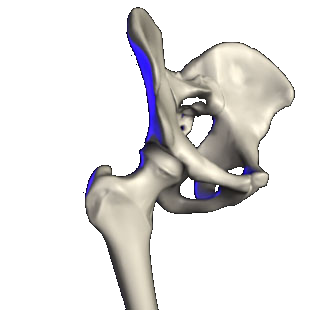

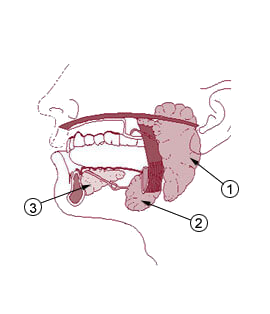

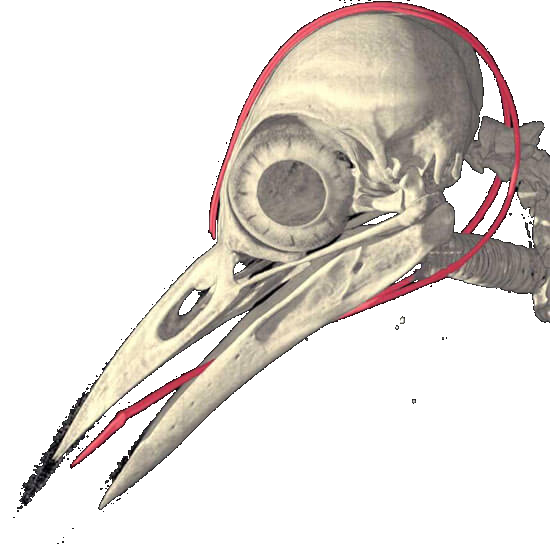

У дятла не только прочные череп и клюв. Эта птица оснащена «амортизатором» в виде спинномозговой жидкости, которая подавляет вибрацию. Амортизационная система дятла включает также эластичный клюв, жилистую и пружинистую подъязычную кость, а также особую губчатую кость в голове. Гиоид — это скорее хрящ, чем костная ткань. Располагается он не только в глотке, но также заходит в носоглотку, оборачивая череп. Таким образом, черепная коробка птицы представляет собой один из наиболее совершенных природных амортизаторов.  Смягчает удар не один фактор, а целая их система. Во время долбления дерева клюв движется перпендикулярно поверхности, по которой бьет дятел. Если бы удар наносился не перпендикулярно, а немного под углом, амортизационный механизм птицы не сработал бы, и она могла бы просто погибнуть. Но здесь работает слаженная система мышц, которая позволяет голове и клюву двигаться по прямой линии. При ударе клюва сразу же срабатывают мышцы, оттягивающие череп дятла от места нанесения удара. Защищены от удара и глаза птицы. При ударе о дерево на глаз дятла опускается третье веко. Она оберегает глазное яблоко от вибрации, не допуская расслоения сетчатки. Еще одна уникальная черта дятла — его длинный язык. У всех птиц язык прикреплен к задней части клюва. А вот у дятла язык выходит из правой ноздри, разделяясь на две половины. Эти две половинки охватывают голову птицы и шеей, выходя через отверстие в клюве. После этого они соединяются. Языком дятлы достают личинок насекомых из глубоких ходов, проделанных в древесине.  Для того, чтобы разместить в пределах черепа все эти амортизационные приспособления, дятлу пришлось поступиться размером мозга. В процессе эволюции он уменьшился. Причем уменьшение объема мозга не привело к тому, что дятлы стали «глупее». На деле дятлы отличаются высокой организацией поведения. Они обладают сложными территориальными и гнездовыми повадками. Но у птиц за «интеллект» отвечают полосатые тельца и слой, который носит название гиперстриатум. Эти части головного мозга небольшие по размеру, так что дятел может обходиться относительно маленьким мозгом.  Ну а для того, чтобы легко перемещаться по стволам деревьев, дятлы используют Х-образную конструкцию лапок. Два пальца на лапке дятла направлены вперед, а два — назад. У большинства птиц других видов три пальца направлены вперед, а один — назад. Держаться за кору помогают цепкие когти, прочные кости пальцев и сухожилия. Все это обеспечивает надежное сцепление с деревом, и дятел не падает даже во время самой активной «работы». Текст публикуется по habr

Если вбить в поисковик Википедии Дятел на русском языке, то Википедия выдаёт точно такую информацию, как и на украинском. Наверное, Это потому, что украинский и русский дятлы относятся к дятлам и ни чем друг от друга не отличаются. — Странно, — подумал я, — почему Википедия даёт так мало информации о дятлах… Только, что, вид такой то, живут там то, долбят то-то, ну и ещё что дятлы долбят не только, что бы найти жратву, но и для того, чтобы на свой долбёж привлечь других дятлов. И на этом всё. Больше ни какой инфы про дятлов там не написано.

Хотя, если разобраться, то дятлы кругом и всюду. В политике, в искусстве, в спорте, в СМИ, да и вообще, куда пальцем не ткни, везде есть дятлы. Они за рулём, за прилавком магазина, в вузах, в богеме и фемиде. А Википедия о них всего пару строк. Несправедливо как-то.

И чтобы, как-то исправить несправедливость, в этой статье я хотел бы поговорить о дятлах обитающих в соцсетях.

Кибердятлы Это, пожалуй, самый особый вид дятлов, отличающийся от своих сородичей, назойливостью, а иногда и воинственностью. Ходят слухи, что на одном ресурсе, одна маленькая стайка кибердятлов, так задолбала целое стадо носорогов, что те были вынуждены покинуть своё, годами насиженное место обитания.

Иногда кибердятлы сами даже не догадываются, что они дятлы. В их поведении, повсеместно встречаются забавные ситуации. Это когда в дискуссии двух дятлов, один считает второго дятлом, а тот — того.

В чём нельзя отказать кибердятлам, так это в их трудолюбии. Они неустанно долбят свои статьи и коменты, на всевозможные темы. Среднестатистический кибердятел, способен надолбить несколько статей в день, а количество коментов вообще неподвластно статистике.

Среди кибердятлов встречаются так называемые кандидаты наук. Отличить их можно по ярко выраженной, употребляемой, научной, а иногда просто, самопридуманной терминологии. Перед тем как вставить комент или написать статью, они тщательно выписывают цитаты и фамилии в научных трудах, классических произведениях, зарубежной литературе и даже в баснях.

Обычно кибердятлы ведут здоровый образ жизни. Они на дух не переносят запах спиртного и табачного дыма. Но, несмотря на это, они, почему-то, периодически напоминают о водке и сигаретах в своих темах. А вот, к спорту, рыбалке и активному отдыху, зачастую, у них нет интереса.

Главным оружием кибердятлов является видео и фототехника. С её помощью они гордо блюдут общественный правопорядок, время от времени подкидывая в сеть статьи, как о своих сородичах дятлах так и о других окружающих.

Самое забавное в поведении кибердятлов, это их стремление учить жизни и навязывать окружающим свои бредовые, демократичные идеи. Когда читаешь их статьи, то почему-то сразу вспоминается анекдот, когда учёные нашли в лесу девочку-маугли, которую воспитали дятлы. На следующий день девочку вернули в лес.

О повадках кибердятлов можно очень долго ещё рассказывать. И никакого трафика может не хватить, чтобы описать все случаи и истории с ними. И поэтому на этой ноте я заканчиваю свой маленький обзор, уступая место в эфире его героям.

Дятлы, воины света…Интервью Станислава Шевченко, заместителя директора департамента инноваций и разработки Лаборатории Касперского ✓ Дятлы у нас обрабатывают поток по сменному графику;

✓ «есть дятлы зрелые, матёрые, есть молодые, перспективные, есть ещё зелёные, учатся пока…

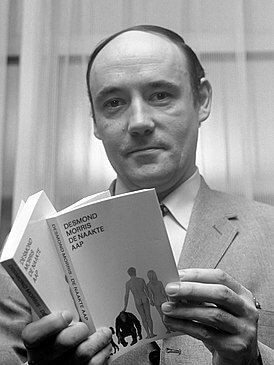

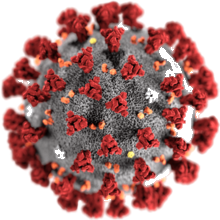

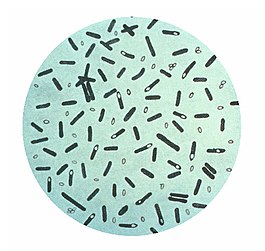

Слыша подобные фразы, непосвящённый человек испытывает недоумение: речь идет о птицах? О птицах, но птицах особого полета. Речь о дятлах. Именно так в Лаборатории Касперского называют вирусных аналитиков. О работе дятлов, о том, как ими становятся и что нужно для того, чтобы стать настоящим дятлом, рассказывает Станислав Шевченко. Кто и когда придумал название дятел?  Вирусных аналитиков в Лаборатории Касперского всегда называли дятлами. Наше эксклюзивное название, если хотите. Слово woodpecker теперь и в английском языке для нас имеет второе значение – вирусный аналитик. Авторство проследить сложно. Название зародилось в Лаборатории Касперского, но сказать наверняка, кто придумал и стал первым использовать слово дятел, не могу. Когда я пришёл в компанию, слово уже существовало. Что это название символизирует в среде вирусных аналитиков? Этимология слова дятел тесно связана со спецификой работы вирусных аналитиков. Дятлы непрерывно обрабатывают всё возрастающий поток вирусов, червей и прочих троянцев. Иными словами, день и ночь долбят новых зловредов. Невольно прослеживается четкая ассоциация с дятлом. Хотя на самом деле всё гораздо глубже, не только на уровне ассоциаций. На сайте антивирусной школы, который ведем мы, аналитики, уже третий или четвертый раз проводится игра для всех пользователей Интернета, которая называется компьютерный биатлон. Отвечая на аналогичный вопрос, участники одной из команд предложили свою интерпретацию: дятел – санитар леса, наши «дятлы» – санитары Интернета. Такое толкование мне, честно скажу, очень нравится. Расскажите, пожалуйста, кто был первым «дятлом», как долго он работал в компании и кем стал сегодня? Первым дятлом был, конечно же, Евгений Касперский. Если говорить о «дятлах» следующего поколения, среди них я бы назвал Александра Гостева, который в настоящее время является руководителем группы глобальных исследований и аналитики Лаборатории Касперского. Как и все, Саша начинал с должности вирусного аналитика. Работа ответственная и напряженная: получение объекта, анализ, принятие решения, детектирование и так далее. Этот период становится своего рода школой профессионального выживания и роста, выявляет способности человека и определяет его призвание. Саша научился не просто обрабатывать информацию, а анализировать ее, замечать тенденции, фиксировать индивидуальные особенности каждого анализируемого объекта и наиболее интересные случаи. Перефразируя пословицу о том, что за деревьями леса не видно, можно сказать, что Саша способен и лес увидеть, и каждое деревце рассмотреть. Какова миссия дятлов? Антивирусная лаборатория – одно из центральных подразделений нашей компании, в котором работают дятлы. Девиз лаборатории – Мы спасаем мир! Мы действительно спасаем мир – от компьютерных угроз и даже компьютерного терроризма. Для кого-то это громкие слова, для нас же – просто работа. Какой путь проходят дятлы? Как становятся ведущими аналитиками?  Когда я пришёл в компанию в 2000, вирусной лаборатории как таковой не было. У нас работало около семи человек, которые, кроме антивирусного движка, занимались обработкой входящего потока. Это был обыкновенный почтовый ящик, существующий и сегодня, который переключался на сотрудников, причем переключался вручную. Тогда его в основном обрабатывал Евгений Касперский. Вирусные коллекции были небольшие. За прошедшие восемь — десять лет мы наработали уникальный инструментарий, который позволяет нам оперативно собирать информацию о новых вредоносных программах со всего мира. Сегодня вирлаб можно с полным основанием назвать научно-исследовательской лабораторией.

|